Klösterliche Musikerziehung und Stadtschulen

Stiftsschulen

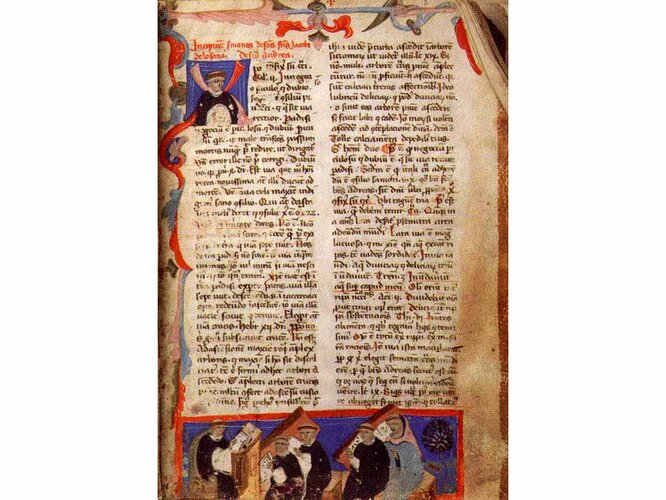

Im Mittelalter fand die Musikausbildung praxisbezogen durch persönliche Unterweisung im Rahmen diverser Institutionen – v. a. der Stiftsschulen, seit dem späten Mittelalter auch der Zünfte (Meistersinger) - statt. Zudem wurde Musikunterricht direkt innerhalb bestimmter Trägerschichten – Türmer (Stadtmusiker), Spielleute – gegeben. Im schulischen Bereich war durch die von der antiken Bildung her kommende Verankerung der Musik im Quadrivium ein besonderer Akzent auf deren Zahlengrundlagen gelegt. Die Erlernung des liturgischen Gesangs stand im Vordergrund, wie überhaupt Musikunterricht im wesentlichen Gesangsunterricht bedeutete, ergänzt durch die notwendige Theorie. Frühe Lehrtexte zu Ton- und Intervallsystem sind u. a. aus dem Stift Mondsee bekannt (15. Jahrhundert, heute in der Österreichischen Nationalbibliothek); auch die im Stift Wilhering befindlichen Handschriften mit der Abbildung der „Guidonischen Hand“ (visuelle Darstellung des Tonsystems) und einer Singübung sowie Regeln über den Halbton stammen aus der Lehrpraxis im klösterlichen Umfeld.

Lateinschulen und deutsche Schulen

Die Tradition der Unterweisung im liturgischen Gesang setzte sich in der frühen Neuzeit in Latein- und deutschen Schulen fort. So existierten in den Stiften St. Florian und Kremsmünster eigene Sängerknabeninstitute; für die 1395 gegründete Lateinschule in Schärding etwa ist die Ausbildung von Singknaben ebenfalls verbürgt. Mit der Ausbreitung des Humanismus übernahmen zum Teil auch weltliche Lehrkräfte den Gesangsunterricht, beispielsweise der Lateinschulmeister Ulrich Lufftenecker im Stift Reichersberg.

Landschaftsschule und Stadtschulen

Durch die Reformation mit ihrem Ziel eines breitflächigen kirchlichen Gesanges kamen neue Impulse, wie die evangelische Landschaftsschule in Linz oder die Stadtschule in Steyr mit ihrer reichhaltigen Spieltradition beweisen. Aber auch in der jesuitischen Ausbildung spielte der Gesang – besonders im Rahmen der Schuldramen – eine Rolle.

Die aufgrund der Schulorganisation vorgegebene Bindung des Lehrers an die jeweilige Pfarre für musikalische Aufgaben (Regens chori, Orgeldienst) war für die weitere Entwicklung bedeutsam. Schon 1495 schrieb in Steyr eine Salve-Regina-Stiftung den Schulmeister mit seinen Singknaben als Ausführende vor. Später wurde der Lehrer – vor allem in ländlichen Gebieten – der Mittelpunkt im sprichwörtlichen „Dorfkonservatorium“; dies spiegelt sich auch in der Lehrerausbildung wider. Die Vielfalt von kirchlichem und weltlichem Musizieren ist etwa auch noch in Anton Bruckners früher Zeit anschaulich dokumentierbar.

Autor: Erich Wolfgang Partsch, 2008