Musik von ~ 1450–1600 in Oberösterreich

Renaissance

Die Quellenlage zur Musik in Oberösterreich ist vor allem im 15. und 16. Jahrhundert äußerst spärlich. Nur in wenigen Fällen geben erhalten gebliebene Musikalien klingenden Beweis vom Formen- und Einfallsreichtum der Zeit. Umso mehr ist man auf archivalische Dokumente, auf Kirchenrechnungen, Verordnungen etc. angewiesen, die ungefähre Einblicke in das damalige musikalische Leben gewähren. Auf jeden Fall gestaltete sich der Übergang von der Musik des Mittelalters zu jener der Renaissance fließend.

Klöster als musikalische Zentren

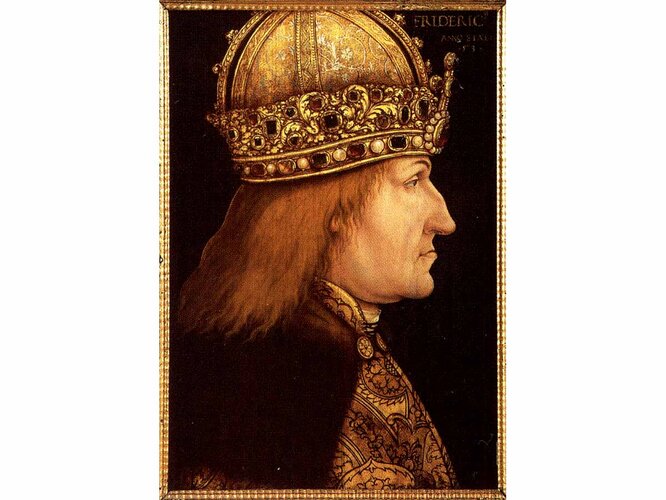

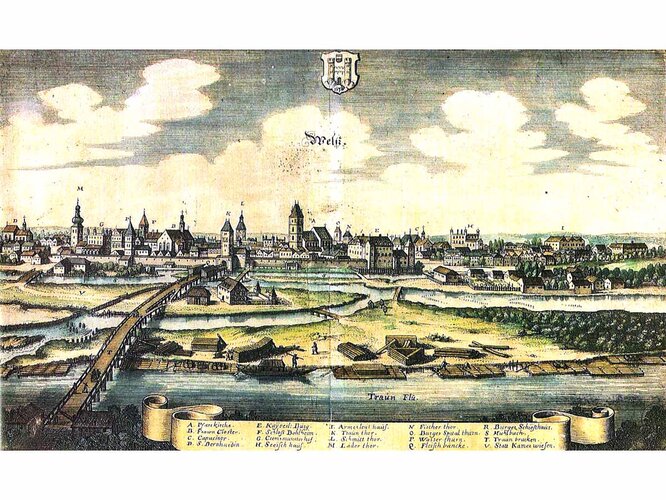

Obwohl die Kaiser Friedrich III. († 1493) und Maximilian I. († 1519) sich zeitweise in Oberösterreich aufhielten und auch hier starben, war das Land ob der Enns nie eigene Residenz des Reichs und verfügte somit nie über eine fest installierte Hofkapelle. Gleichwohl stellten die musikalischen Zentren der Zeit, wie auch noch die Jahrhunderte danach, die bedeutenden Stifte und Klöster dar: Kremsmünster, Lambach, Mondsee und St. Florian; in geringerem Maße sind aber auch die großen landesfürstlichen Städte wie Linz, Wels, Enns oder Steyr dazuzuzählen.

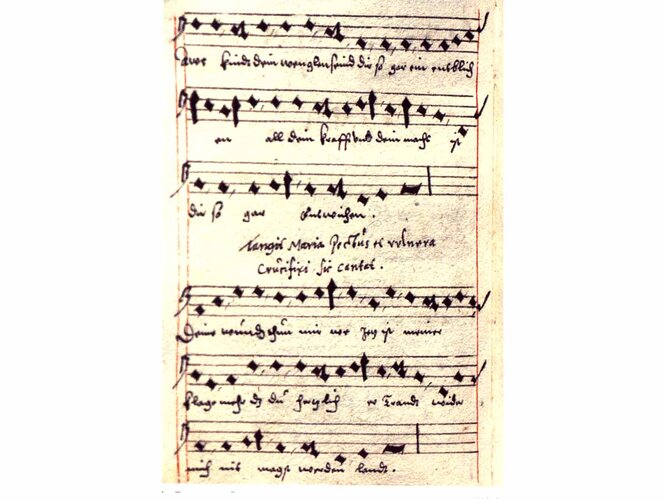

Schon im 15. Jahrhundert hatten die Stifte und Klöster Anschluss an die figurale Kirchenmusik gefunden. Eigene Kantoreien und Sängerknabeninstitute sorgten für die Ausbildung des musikalischen Nachwuchses. Die aus dem Mittelalter übernommene Tradition geistlicher Spiele, die einen bedeutenden Musikanteil vorzuweisen hatten, wurde übernommen und weitergeführt. Obwohl schon früher entstanden, gelangte etwa das Welser Passionsspiel erst in den Jahren 1520 bis 1550 zu jener Ausdehnung, die auf eine Großrauminszenierung schließen lässt. Im 14. und 15. Jahrhundert entstandene Marienklagen, in denen in Dialogform Johannes und Maria dem Publikum den Schmerz über den verstorbenen Gottessohn vor Augen führten, zählen ebenso zu dieser Gattung wie die besonders beliebt gewordenen Weihnachts- und Legendenspiele. Als Beispiel sei hier die bekannte Lambacher Marienklage genannt, die 1593 in einem Codex der Stiftsbibliothek eingetragen wurde (Ccl 436) und 14 Melodien in Choralnotenschrift enthält. Auch die fragmentarisch erhaltene, um 1610 erfolgte Aufzeichnung einer Marienklage aus dem Markt Haag am Hausruck, die auf eine mittelalterliche Tradition zurückgeht, ist hier zu erwähnen. Bekanntheit erlangte auch das Mondseer Susannenspiel (~ 1500) oder das Dreikönigspiel von Freistadt (1525).

Musikpflege im ländlichen Raum

Musikalische Aktivitäten sind jedoch nicht nur in den großen Stiften und Städten nachweisbar, auch am Lande lassen sich immer wieder solche verifizieren: In Peuerbach benennt eine 1466 ausgestellte Stiftungsurkunde die musikalischen Funktionen der Kirchensänger. Auch in St. Margarethen bei Linz sind die Singleistungen der „Schueler“ und „Studentn“ zwischen 1484 und 1500 alljährlich bezeugt. Verhältnismäßig gut belegt ist der Organistenstand. Während in kleinen Ortschaften Organist, Chorregent und Schullehrer in einer Person vereint waren, fanden sich in den Pfarrkirchen der Städte Linz, Steyr, Enns etc. eigens angestellte Organisten.

Musikpflege im städtischen Raum

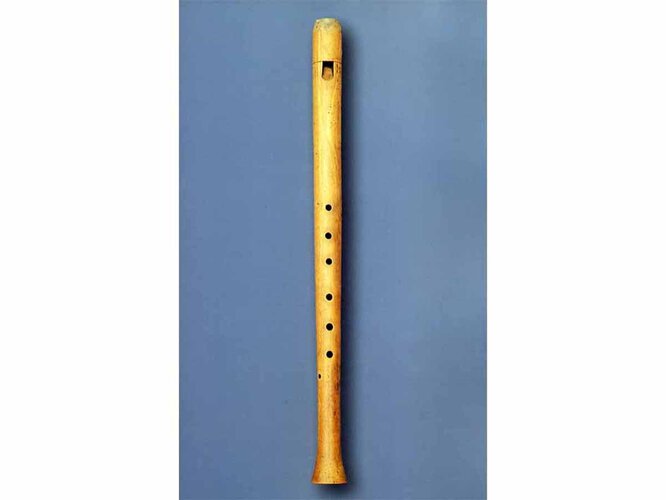

Die profane Musik im urbanen Bereich wurde von den Türmern (Turner/Thurner, Stadtpfeifer) bis weit ins 19. Jahrhundert bestritten. In Oberösterreich ist der Turnerstand durchgehend seit dem 16. Jahrhundert bezeugt. Den Türmern oblag nicht nur das eigentliche ,Turmblasen‘ – Stundenruf, Feuerwache und Anblasen einreitender Personen –, sondern auch die Musikbegleitung bei offiziellen Auftritten eines amtlichen Ausrufers, des Stadtrichters, Bürgermeisters oder Stadtrates. Dazu erhielten sie genaue Dienstvorschriften übertragen. Das Aufspielen zum Tanz oder anderen bürgerlichen Vergnügungen sowie bei Hochzeiten ermöglichte den Türmern ein zusätzliches Einkommen, das auch durch Privilegien gesichert wurde. Darüber hinaus ist ihr Mitwirken immer wieder im sakralen Bereich belegt (Linz, Vöcklabruck etc.). Der Türmermeister hatte auch für die Ausbildung eigener Gesellen Sorge zu tragen.

Ausbildung der Musiker

Die eigentliche Musikerausbildung fand jedoch in den Klöstern statt. Der Schwerpunkt lag hierbei nun aber nicht mehr bei der scientia musica, dem theoretischen Wissen um die Musik, wie dies im Mittelalter der Fall gewesen war, sondern bei der ars musica, dem Erwerb praktischer Fähigkeiten. Kurz nach 1500 ist in Kremsmünster ein eigenes Sängerknabeninstitut bezeugt. Dass in diesem Kloster auch die franko-flämische Vokalpolyphonie gepflegt wurde, ist durch die Anschaffung von Petrus Joanellus’ Druckwerk Novus Thesaurus belegt, welches unter anderem Werke von Orlando di Lasso, Jacobus Gallus oder Hans Leo Hassler enthält.

Doch nicht nur in Kremsmünster, auch in anderen Stiften Oberösterreichs florierte das Musikleben. Bedauerlicherweise finden sich dazu aber nur wenige Quellen, dennoch lassen aber Nachrichten über Orgelbau und Organisten zweifellos auf ein solches schließen: Schon 1469 baute Hans Reicher ein Orgelwerk für das Stift Lambach. 1497 wurde ein solches von Michael Khall für Mondsee errichtet. Seltene Zeugnisse über den Austausch von Musikern weisen ebenfalls auf ein hohes künstlerisches Niveau hin. Als Beispiel sei der Lambacher Mönch Stephan Engeigel genannt, der zur Aushilfe nach Göttweig gesandt wurde.

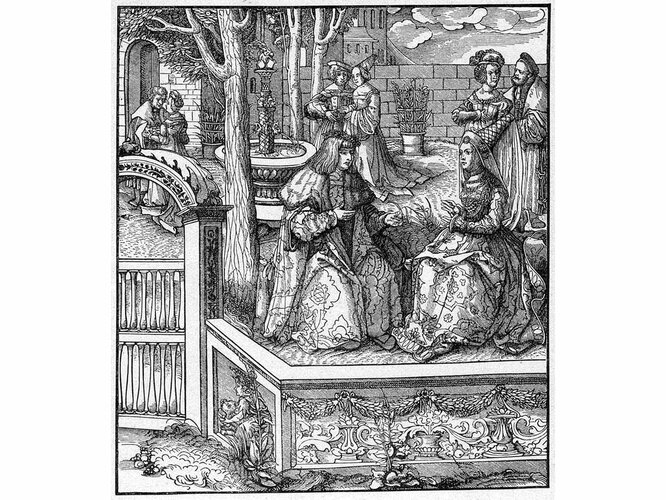

Ein – auch in musikalischer Hinsicht – besonders festliches Großereignis fand am 1. März 1501 in Linz statt. Dort wurde Conrad Celtis' (1459–1537) Huldigungsspiel Ludus Dianae im Beisein von Kaiser Maximilian I. und dessen Gattin Bianca Maria Sforza zur Aufführung gebracht, wobei 14 Instrumentalisten der kaiserlichen Hofkapelle mitwirkten. Ob sich darunter auch der berühmte Organist des Kaisers, Paul(us) Hofhaimer (Hoffhaimer, Hofheimer, Hofhaymer) (1459–1537), der schon 1490 für kurze Zeit in Linz weilte, befand, ist nicht belegbar.

Nach Maximilian I. sorgte auch Ferdinand I., der zwischen 1521 und 1559 seinen Aufenthalt oft in Linz hatte, für prächtige musikalische Aufführungen, so etwa zu den Festivitäten anlässlich seiner Hochzeit mit Anna von Ungarn im Mai 1521.

Mag. Josef Grünpeck (* 1458 oder 1473, † vermutlich in Steyr um 1532 oder 1546) war ein im humanstischen Geist universal gebildeter Priester, Mathematiker, Astrologe, Arzt und Historiograf. Er war Orgelbauer in Budapest, 1497 bis 1501 Sekretär und Historiograf Kaiser Maximilians, der ihn 1498 in Freiburg zum Dichter krönte.

Mag. Josef Grünpeck (* 1458 oder 1473, † vermutlich in Steyr um 1532 oder 1546) war ein im humanstischen Geist universal gebildeter Priester, Mathematiker, Astrologe, Arzt und Historiograf. Er war Orgelbauer in Budapest, 1497 bis 1501 Sekretär und Historiograf Kaiser Maximilians, der ihn 1498 in Freiburg zum Dichter krönte.

1501 wirkte er in Linz beim Ludus Dianae mit, anschließend war er Orgellehrer in Wien. 1505 gründete er in Regensburg eine Poetenschule und stand mit den bedeutendsten Humanisten in Kontakt. Zwischen 1508 und 1524 besaß er in Steyr Häuser und betätigte sich dort als Astrologe. Seine musikalische Bildung hat er während seiner Universitätsstudien und vermutlich im Schülerkreis Paul Hofhaimers erworben und als Angehöriger der Maximilianischen Hofkapelle vervollkommnet.

Bürgerliche Musikkultur: Meistersang

Einen ersten entscheidenden Einschnitt, der auch für das musikalische Leben von einschneidender Bedeutung war, stellte die Reformation dar. Nun erklangen bald so genannte Lutherische Lieder, die sich nicht nur in den evangelischen Kirchen zunehmender Beliebtheit erfreuten. In Linz sorgten seit dem Jahre 1559 nachweisbare Buchhändler für deren Vertrieb. Neben solchen deutschen Kirchengesängen, die auf Flugblättern und in neuen Gesangbüchern rasche Verbreitung erfuhren, gelangte auch der Meistersang nach Oberösterreich, der hier, wie in keinem anderen Bundesland, zu großer Blüte geführt wurde. Mit ihm trat erstmals auch die bürgerliche Musikpflege in den Vordergrund.

Wels und Steyr waren die Zentren dieser strengen, aus dem Mittelalter übernommenen Kunstgattung. Für die bzw. in der Steyrer Singschule wirkten unter anderem Jeronimus (Hieronymus) Rieger, Lorenz Wessel (1529-nach 1576), Severin Kriegsauer und Adam Puschmann (1531/32–1600). In Wels waren Hans Sachs (1494–1578), der dort als Schuhknecht gedient hatte, Georg Pleyer und Paulus Freudenlechner (vor 1576-nach 1604) zu finden. Auch entstand hier Thomas Stromairs 126 Lieder umfassendes Gesangbuch Teutscher Meistergesang Aus Ald vnnd Newen Testament. Weitere Meistergesangschulen befanden sich in Eferding, Freistadt und Braunau.

Evangelische Musik

Protestantische Einflüsse waren in Oberösterreich bald allerorts erkennbar. Nicht nur in Linz, wo die mittlerweile evangelischen Stände die Errichtung einer adeligen Landschaftsschule veranlassten, griff die Lehre Luthers und die mit ihr verbundene Musikpflege um sich. Wie in Linz etwa Johannes Brassicanus (1570–1634) als fruchtbarer Komponist und Kantor der evangelischen Landschaftsschule wirkte, so trifft man in Vöcklabruck auf Abraham Schüßling (um 1580), der ebenso kompositorisch in Erscheinung trat. Von ihm haben sich in einem Sammelband der Proske-Musikbibliothek in Regensburg Motetten erhalten, die dort neben solchen von Lassus, de Rore oder Gabrieli stehen.

Besonderer Pflege erfreute sich die Musik auch in Steyr, wo als bürgerliches Gegenstück zur Linzer adeligen Landschaftsschule eine evangelische Lateinschule unterhalten wurde, an der auch der berühmte Organist, Orgelbauer und Komponist Paul Peuerl (1570-nach 1625) tätig war. Peuerl zählt noch heute zu den bedeutendsten Komponisten Oberösterreichs, dessen Werke zukunftsweisend waren.

Die Bedeutung von Linz bzw. die der evangelischen Stände ist aus Dedikationsdrucken (Widmungsdrucken) deutlich ersichtlich. So widmete der Gerberstädter Organist und Ratsherr Valentin Haußmann den Linzer Ständen ebenso Kompositionen wie der berühmte Michael Praetorius aus Wolfenbüttel. Doch die Vorherrschaft der Lutheraner sollte nicht von langer Dauer sein.

> Evangelische Musik in Oberösterreich bis zum 21. Jahrhundert

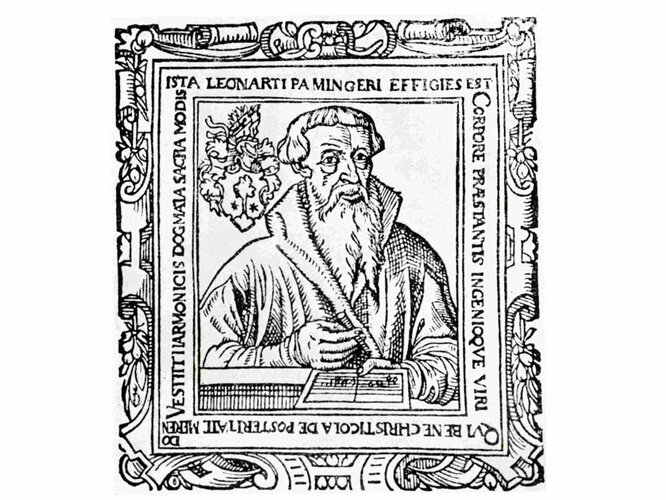

Im Einflussbereich des Protestantismus wirkte auch Leonhard Paminger (1495–1567), der aus Aschach stammende bedeutendste oberösterreichische Komponist der Zeit.

Im Einflussbereich des Protestantismus wirkte auch Leonhard Paminger (1495–1567), der aus Aschach stammende bedeutendste oberösterreichische Komponist der Zeit.

Er studierte in Wien Theologie und wurde später Rektor an St. Nikola in Passau. Diesen lukrativen Posten verlor er jedoch, da er freundschaftliche Beziehungen zu bedeutenden Lutheranern unterhielt. Er verblieb dennoch bis zu seinem Tode als Sekretär an der Schule. In seinen Kompositionen verbindet Paminger den Stil Josquin des Pres mit den in Deutschland vorherrschenden Strömungen.

Autor: Klaus Petermayr, 2008