Volksmusik in Oberösterreich

„Volksmusik“

Der Begriff ,Volkslied’ bzw. in weiterer Folge ,Volksmusik’ wurde erst im 19. Jahrhundert von Johann Gottfried Herder (1744–1803) geprägt; im Volk selbst hatte diese Bezeichnung dagegen noch lange keine Gültigkeit. Sie soll hier aber dennoch, der besseren Verständlichkeit wegen, auch für die Zeit vor 1800 angewendet werden

„Lutherische Musik“

Sieht man - wie viele es tun - geistliche Gesänge, die während des Gottesdienstes von der Gemeinde gesungen wurden, als Volkslieder an, so ist Volksmusik schon im 15. Jahrhundert greifbar, vor allem dann, als durch den aufkommenden Protestantismus Flugblätter und Gesangsbücher mit deutschsprachigen Kirchenliedern verstärkt in Umlauf gebracht wurden. Gerade im 16. Jahrhundert erwies sich gerade Oberösterreich als fruchtbarer Boden des lutherischen Kirchengesangs und Linz sowie Steyr galten in der Herstellung solcher Druckwerke als führend. Zum eigentlichen Musizieren am Lande außerhalb des Kirchenraumes ist aus jener Zeit – bis auf wenige archivalische Quellen, die allerdings keine Musik enthalten – nichts auf uns gekommen. Solche Archivalien nennen etwa das Auftreten von Spielleuten und Musikanten zu bestimmten Anlässen oder es handelt sich dabei um Verordnungen, die das Tanzen in der Bevölkerung einschränken bzw. zu bestimmten Zeiten ganz verbieten. Das wohl bedeutendste Dokument dieser Art ist ein Musik-Impost von 1724, der Einträge aus ganz Oberösterreich enthält. Darin werden Anlässe genannt, zu denen (Tanz-)Musik produziert wurde. In vielen Fällen wurde dabei sogar die Besetzung, in der musiziert wurde, angegeben.

Verwendete Instrumente

Waren es bis ins 17. Jahrhundert vor allem Dudelsack und Drehleier, die zur dörflichen Tanzunterhaltung eingesetzt wurden, etablierte sich danach, von Italien kommend, die Violine. Bald hatte das Instrument Einzug in Hofmusik- und Adelskapellen gefunden. In der Folge übernahm sie auch das Landvolk, dem ,Hochkultur’ schon immer als nachahmenswertes Vorbild galt. Welcher Art die im 17. und frühen 18. Jahrhundert v. a. bei Hochzeiten, Kirtagen und dergleichen, gespielten Tänze waren, ist nicht ersichtlich. Vermutlich dürfte es sich bei ihnen aber um Landler – neben Gstanzln (Vierzeiler) und Jodler die einzigen authentischen volksmusikalischen Schöpfungen – gehandelt haben. Interessante Einblicke in den Tätigkeitsbereich damaliger Musikanten erlaubt das Geschäftsbuch eines Mühlviertler Spielmannes namens Stelzl, der im Durchschnitt 14-mal jährlich allein oder mit Kollegen zum Tanz aufspielte. Seine ab 1790 geführten Aufzeichnungen geben detaillierte Auskunft über die Spielanlässe, schweigen aber in puncto Repertoire.

Quellematerial

Das erste erhaltene Notenmaterial zu Ländlertänzen befindet sich heute im Oberösterreichischen Landesmuseum. Es sind dies die so genannten Viechtwenger Tänze aus Viechtwang bei Scharnstein, die im Jahre 1764 aufgeschrieben wurden. Sie sind somit die ersten klingenden Zeugnisse oberösterreichischer Volksmusik.

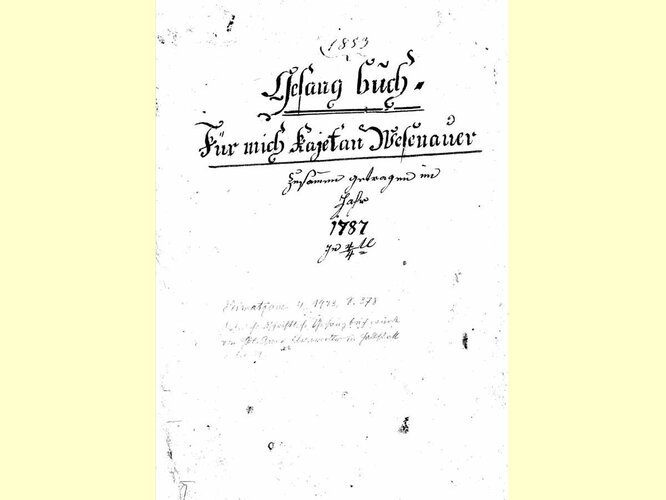

Das älteste erhaltene Liedmaterial des Landes stellt die Wesenauer Handschrift aus dem Salzkammergut (vermutlich aus Hallstatt) dar. Diese enthält Texte – keine Noten! – von vorrangig geistlichen Liedern, die zum praktischen Gebrauch von Cajetan Wesenauer im Jahre 1787 niedergeschrieben wurden. Der Band ist heute im Besitz des Oberösterreichischen Volksliedarchivs.

Das wichtigste und umfassendste Dokument ländlichen Musikzierens stellt aber die Sonnleithner-Sammlung dar. Sie wurde 1819 vom Sekretär der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Joseph Sonnleithner, angeregt und in ähnlicher Art in allen Kronländern zusammengetragen: Musikbegeisterte und Schullehrer in allen Teilen des Landes wurden aufgefordert, Lieder und Tänze zu sammeln und nach Wien zu senden. In nahezu allen Teilen Oberösterreichs kam man dem Aufruf Sonnleithners nach. So enthält die Kollektion nicht nur vokale und instrumentale Formen aus der dörflichen Musiktradition, sondern auch Werke der bürgerlichen und kirchlichen Welt, denen ein ebenso hoher Anteil zukommt. Diese Materialien stellen einen ausgezeichneten Querschnitt des Musizierens in Oberösterreich um 1800 dar. Das dadurch entstehende Bild bestätigt, dass dörfliches Musizieren nicht nur aus dem bestand, was heute unter ,Volksmusik’ verstanden wird. Vielmehr wurden Formen der ,Kunstmusik’ – allen voran modische Lieder und Tänze – den Umständen entsprechend adaptiert. An Volkstänzen birgt die Sammlung vor allem Landler aus dem Salzkammergut, zu denen auch vereinzelt Hinweise auf ihre Ausführung beigegeben sind.

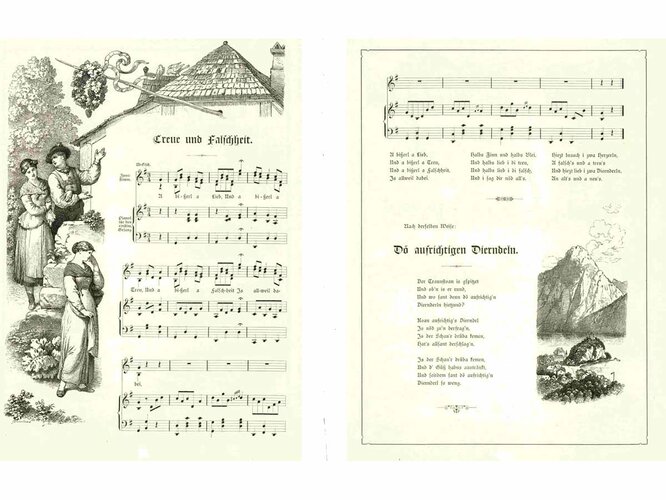

Jodler

Der im 19. Jahrhundert einsetzenden wissenschaftlichen Beschäftigung mit Volksmusik ist es zu verdanken, dass Quellenmaterial gesammelt und gesichert werden konnte, das sonst womöglich für immer verloren gegangen wäre. Ein Pionier dieser Zeit war Anton Ritter von Spaun (1790–1849), der 1844 eine auf seine umfangreichen Erhebungen beruhende Publikation mit dem Titel Oesterreichische Volksweisen herausgab. Für diese hatte er Lieder und Tänze aus der Gegend um Kremsmünster und dem Salzkammergut zusammengetragen. Dabei handelt es sich in erster Line um in Noten gesetzte Vierzeiler, der Zeit entsprechend mit Klavierbegleitung versehen. Der Band enthält aber auch erstmalig Jodler (von Spaun „Almer“ genannt), die in Oberösterreich aufgezeichnet wurden. Spaun verzichtet bei ihrer Wiedergabe jedoch auf die Silben, da er sie lediglich für Klavier bearbeitet hatte. Dennoch sind diese Stücke einzigartig, denn Jodler waren bisher lediglich aus der Literatur – vor allem aus Reiseberichten – bekannt, wo sie gewöhnlich als alpenländisches Spezifikum beschrieben wurden. Notenmaterial dazu war bisher aber noch nicht überliefert worden.

Weihnachtslieder

Der neben Spaun bedeutendste Sammler von Volksmusik war der Florianer Chorherr Wilhelm Pailler (1838–1895). Dieser veröffentliche in den Jahren 1881 bis 1883 ein zweibändiges Werk Weihnachtslieder und Krippenspiele aus Oberösterreich und Tirol. Es enthält Einträge aus beinah allen oberösterreichischen Landschaften und ist bis heute an Materialreichtum unübertroffen. Im Prinzip bestätigt Pailler darin die schon für die Sonnleithner-Sammlung geltenden Kriterien, in diesem Fall natürlich rein auf den kirchlichen Bereich bezogen. Das heißt, die meisten der aufgezeichneten und oft noch bis heute gesungenen Weihnachtslieder waren ursprünglich, mit kleiner Instrumentalbegeleitung und Orgel versehen, als Offertorien Bestandteil des Gottesdienstes. In vielen Fällen lassen sich sogar noch deren Komponisten eruieren. Gegenwärtig werden solche Lieder, allerdings in vereinfachter Form, vor allem im Salzkammergut gesungen, wo sie im Rahmen des dortigen Krippenbrauchtums einen fixen Platz haben.

Die ebenfalls zum „Klassiker“ gewordene Weihnachtsliedersammlung Ferdinand Schallers aus Ebensee (in Gmunden um 1918 erschienen), bestätigt eine ununterbrochene Gesangstradition dieser Lieder.

Wald- und Wildschützenlieder

In der Zeit des Biedermeier entstanden, bedingt durch ein verändertes romantisch verklärtes Naturempfinden, neue weltliche Liedformen. Diese heute als Alm- und Wildschützenlieder bekannten und beliebten Gesänge, gehen großteils auf jene Zeit zurück. Zu nennen wären hier etwa die Lieder des in Losenstein geborenen Anton Schosser (1801–1848), aus dessen Feder ebenso der später zur steirischen Landeshymne gewordene Erzherzog-Johann-Jodler als auch das populäre Almsee-Echo stammt. Aber auch die ländliche Tanzmusik erhielt erheblichen Materialzuwachs. An die Seite der alten überlieferten Tänzen der Ländler-Familie (Landler, Steirer und Schleuniger) traten jetzt moderne Schöpfungen wie Polka, Walzer, Schottischer etc., die durch Franz Schubert und Johann Strauß Vater ungeheure Popularität erlangten und weit über Wien hinaus beliebt waren. Von dörflichen Spielleuten adaptiert und deren Möglichkeiten angepasst, wurden diese Tänze bald zum Volksgut.

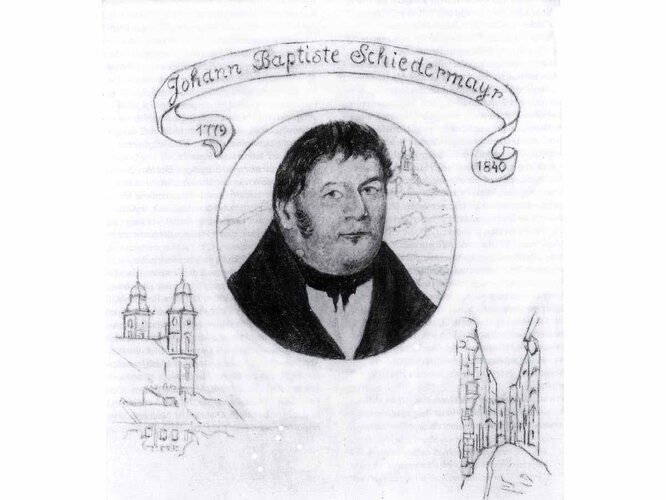

Für Oberösterreich von Bedeutung war Johann Baptist Schiedermayr (1779–1840), der als Linzer Domkapellmeister mehrere Tanzsammlungen für die städtischen Redoutensäle komponierte. Viele seiner Schöpfungen spielte man bald auf den ländlichen Tanzböden.

Dazu kam, dass das volksmusikalische Instrumentarium vor allem um Bläser erweitert wurde: Erstmals werden Klarinetten und Trompeten genannt, die aus der Harmonie- und Militärmusik übernommen wurden.

Gesangsvereine und Blasmusikgruppen

Eine erhebliche Zäsur im ländlichen Musizieren entstand durch die Folgen des Revolutionsjahres 1848. Ein neu geschaffenes Vereinsgesetz erlaubte die Gründung von Körperschaften, die auch musikalischen Aspekten verpflichtet waren. Vor allem Sängerbünde und Blasmusikformationen prägten nun sowohl das dörfliche als auch das bürgerliche Milieu. Von diesen Gruppierungen wurde vor allem das im Biedermeier neu entstandene Repertoire gepflegt. Dazu kam im Laufe der Jahre der aufkommende Nationalismus – nicht zuletzt eine Folge der Emanzipation des Bürgertums –, der die Grundlage für das Interesse am ,Deutschen Volkslied’ bereitete, das mit dem alpenländischen Volkslied jedoch nicht verwechselt werden sollte. So entstand bald – wenn auch unter völlig anderen Voraussetzungen – eine zweite Schicht ,gepflegter’ Volksmusik, die unabhängig neben den tradierten Jodlern, Gstanzln und Tänzen existierte.

Diese Form der Pflege war es, die im Prinzip bis zum Zweiten Weltkrieg, und oft auch noch danach, in mehr oder minder abgewandelter Form praktiziert wurde.

Freude am Musizieren

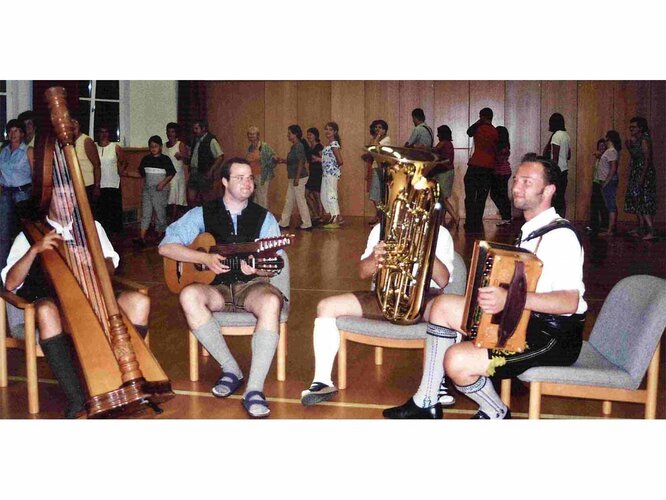

Kennzeichnend für die Volksmusik des 20. Jahrhunderts sind unzählige Volksmusikgruppen, die, ihre Vorläufer wohl in den Spielleuten vergangener Tage habend, gegenwärtig die Szene prägen. Zu den bekanntesten Formationen zählen bzw. zählten wohl die Solinger und die Geschwister Simböck aus dem Innvierte, oder die Simon-Geigenmusi und Lois Neuper mit seinem Goiserer Viergesang aus dem Salzkammergut. „Volksmusikgeschichte“ schrieben auch die Kremsmünsterer Bock- und Leiermusik um Rudolf Lughofer, da sie sich verstärkt um die Wiederbelebung der Burduninstrumente Verdienste erwarben. Darüber hinaus muss wohl Volker Derschmidt aus Gunskirchen zu den wichtigsten aktiven Musikanten gerechnet werden. Nicht zuletzt, weil auf seine Initiative hin unzählige Volksmusikgruppen ins Leben gerufen wurden, die der traditionell überlieferten oberösterreichischen Volksmusik verpflichtet sind. Diese wenigen Genannten mögen exemplarisch für viele Gruppen und Personen stehen, die sich in beispielhafter Weise um die Überlieferung und Vermittlung heimischer Traditionen bemühen. Daneben bereichern nach wie vor Menschen die volkskulturelle Landschaft, die ohne allem finanziellem Interesse rein aus persönlicher Freude dem Singen und Musizieren nachgehen. In ihrem Repertoire verschmilzt sentimentales Liedgut mit dem des Alpenlandes, Volkstümliches mit Traditionellem und prägt so den gegenwärtigen Stil, ohne direkt von kommerzieller Inszenierung geprägt zu sein.

Volkstümliche Musik

Anders verhält es sich mit der „organisierten“ Volkskultur: Schon im 19., vehement allerdings im 20. Jahrhundert rückte Volkskultur mehr und mehr in den Tätigkeitsbereich lokaler und regionaler Vereine. Ihr Drang zur öffentlichen und in letzter Zeit auch len Präsenz blieb auch für die Volksmusik nicht ohne Auswirkungen. So spielt sich für viele das musikalische Leben nur noch vor und für das Publikum ab, ein Umstand, der zuvor nur wenig Bedeutung hatte. Gerade der Tourismus und seine eklatante Wichtignahme, in dem viele Musiker und Musikanten ein neues und finanziell lukratives Betätigungsfeld sehen, zerstört aber die gewachsene kulturelle Struktur (Stichwort ,Volkstümliche Musik’). Es wird also verstärkt nötig sein, in Zukunft auch mit der eigenen Volkskultur einen sensiblen Umgang zu pflegen.

Autor: Klaus Petermayr, 2008