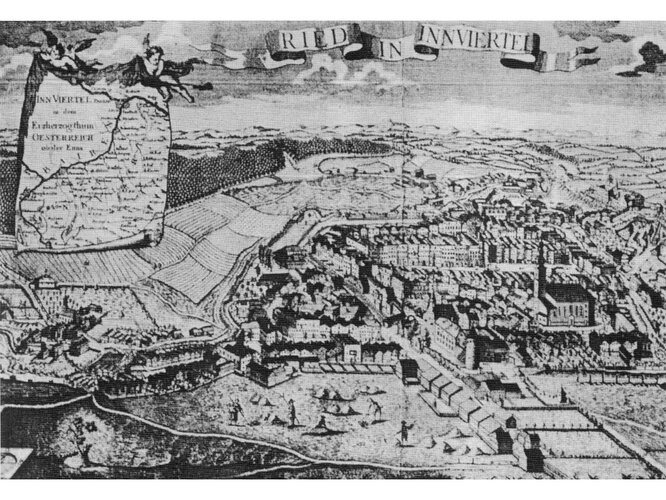

Einen Produktionszweig gab es, der sich besser am Land als in der Stadt verwirklichen ließ, und die war die Leinenerzeugung. Neben Salz und Eisen handelte es sich beim Leinen um das einzig nennenswerte Exportprodukt des Landes, dessen Wertschöpfung zur Gänze im Inland erfolgte, vom Flachsanbau begonnen über seine Bearbeitung zum Garn und dem abschließenden Weben. Die Verarbeitung konnte als Winterarbeit die „tote“, einkommens- und arbeitslose Zeit überbrücken. Seit den frühesten verfolgbaren Nachrichten scheint die Leinenproduktion und der Leinenhandel im Weg des „Verlagswesens“ funktioniert zu haben. Zentrum des Warenumschlags für die oberösterreichische Exportware scheint im 15. und 16. Jahrhundert die damals noch bayerische Stadt Ried im Inkreis gewesen zu sein, dem in Wels ein starker Konkurrent erwachsen ist.

Die Rieder Kaufleute wiederum kauften im Auftrag „ausländischer“ Händler die Ware auf, welche jeweils das Kapital dafür vorstreckten. Auf diese Art waren Augsburger, Nürnberger und Salzburger Großhändler am Rieder Leinenmarkt präsent, ohne persönlich in Erscheinung zu treten.

Das Leinen ging also außer Landes, ohne jemals den Linzer oder anderer Märkte des Landes passiert zu haben. Meist landete die Ware auf den Bozner Märkten, von wo sie – längst zu Oberdeutscher Produktion mutiert, nach Süden verhandelt wurde. Allein von Ried aus wurden zu Ende des 16. Jahrhunderts auf dem Weg des Verlages über 600 Personen (Weber mit Familien) in Arbeit und Brot gehalten. Der Aufschwung des Welser Handels begann, als sich zur Zeit der Gegenreformation kapitalkräftige Salzburger Kaufleute (Trinker, Huebmer und Vaschang) hier niederließen. Daneben behaupteten z.B. die Nürnberger Viati eine starke Position im obderennsischen Leinenhandel.

An die 300 Jahre wiederholt sich das Lamento aller Beteiligten über den Rückgang der Produktion, gleichgültig ob es sich um die heimischen Bürger, die ausländischen Kaufleute, die Adeligen des Landes, die um ihre Einnamen fürchteten, oder um die Produzenten selbst handelte. Und jeder hielt dabei mit der ganze Wahrheit ein wenig hinter dem Berg.

Beklagt wird neben dem Unterschleif der jeweils anderen die Produktionssteigerung in den umliegenden Ländern. So blieb den Leinwebern um Steyr, Kremsmünster, Kirchdorf, Steinbach und Sierning ihre für Wien und Ungarn produzierte Ware liegen, als in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts der Landstrich um Ölmütz in Mähren intensiv in die Produktion einstieg.

Kein geringerer als der große Wirtschaftstheoretiker Wilhelm von Hörnigk („Österreich über alles, wenn es nur will.“) hat eine Expertise verfasst, wie dem darniederliegenden Leinenwesen des Landes wieder aufgeholfen werden könnte, deren Umsetzung jedoch am Widerstand der oben Genannten gescheitert ist. Dabei hatte noch wenige Jahrzehnte davor das nicht vom 30-jährigen Krieg betroffene Land trotz bayerischer Besatzung und Bauernkrieg eine Blüte des Handels erlebt, wenn auch nicht durch heimische Kaufleute.

Autor: Willibald Katzinger: (Auszug aus: Ders.: Vom Handel in alten Zeiten. In: Der Handel in Oberösterreich. Linz 2002)