Neue Vertriebsformen, neue Kommunikationssysteme und der internationale Wettbewerb stellen für den Handel enorme Herausforderungen dar, die durch unternehmerische Leistung und Entwicklung neuer Strategien bewältigt werden müssen.

Die Konzentration im Handel wird weiter fortschreiten, einerseits, weil die Konsumenten eine immer größere Auswahl wollen und die Warenfülle zunimmt, andererseits, weil immer mehr Kapital in den Handel drängt.

Der Verkehr prägt den Handel: Es heißt noch immer „einkaufen gehen“. Aber das moderne Verkehrswesen hat den Handel so verändert, dass man vom „Einkaufenfahren“ sprechen muss. Fachmärkte sind das dynamischste Element in der Einzelhandelsszene, sowohl in dafür geplanten und bestehenden Einkaufszentren, den Fachmarktzentren, als auch als Leitbetriebe von einkaufszentren- und geschäftsstraßenartigen Agglomerationen.

Die Bedeutung der Stadtränder als Standorte des Handels wird noch weiter zunehmen, dies als Folge der Konzentration und der immer größer werdenden Ansprüche an die Verkaufsflächen, aber auch der Standortkosten in den zentralen Lagen, der Verkehrssysteme und insbesondere der Parkprobleme.

Die Folge ist eine sich noch weiter steigernde Umstrukturierung der Standorte, die sich einerseits in der Erschließung neuer Standorte im städtischen Außenbereich, andererseits in der Reorganisation der Standorte im Innenbereich der Siedlungen, insbesondere der Städte, und der damit verbundenen Nahversorgung äußert.

Die Probleme der Nahversorger, nicht nur des Lebensmittel- und Gemischtwarenhandels, sondern auch der Poststellen, der kleinen Bankfilialen und anderer Dienstleister wird zu neuen Kombinationen führen: Tankstellen-Shops, verbunden mit Lebensmittelhandel, Tabaktrafiken, Postamts- und Bankdienstleistungen können zu neuen Zentren der Nahversorgung werden. Die Nahversorger werden durch „Multifunktionalität“ wieder Aufwind bekommen, indem sich die Fixkosten auf mehrere Bereiche der Nahversorgung und der Dienstleistungen verteilen und die Bevölkerung weiterhin flächendeckend versorgt werden kann.

Die Direktvermarktung, die immer eine gewisse Bedeutung hatte, wird durch das Internet weiter erleichtert. Der Direktvertrieb profitiert von den neuen Kommunikationsmöglichkeiten und macht sich neue Techniken der Verkaufsförderung zunutze. Mag sein, dass damit in manchen Bereichen, wo die Ware (wie etwa im Buchhandel) sehr standardisiert ist oder das Produkt (wie bei Automobilen) bereits jetzt auf Bestellung produziert wird, der traditionelle Handel mehr und mehr unterlaufen wird und neue Funktionen hinzunehmen muss. Das Auswählen und Bestellen über den Computer wird in bestimmten Segmenten des Handels den bisherigen Geschäftsverkehr teilweise ersetzen. Im Großhandel und im Verkehr mit den Lieferanten wird die elektronische Kommunikation und Abwicklung zweifellos zu gewaltigen Umstrukturierungen führen. Im Bankwesen, im Handel mit Informationen und im Reisebürogeschäft werden sich zahlreiche Vermittlungstätigkeiten erübrigen. In allen Branchen wirkt das Internet wie ein überdimensionierter Versandhauskatalog, mit dem Vorteil, dass er viel umfassender ist und viel leichter aktualisierbar ist.

Im Bereich der Lebensmittel wird vermehrt der direkte Bezug beim Produzenten oder zumindest die genaue Herkunftsangabe der Ware zu einem Siegel für naturnahe Versorgung werden. Dennoch kann der Handel als Vermittler kaum ersetzt werden und wird der Direktbezug ein Nischenprodukt bleiben.

Der Direktvertrieb wird aber auch in anderer Beziehung weiter steigen: Immer mehr Hausfrauen, aber auch andere Berufsgruppen werden zu Verkäufern, welche Produkte durch direkte Ansprache von Freunden und Bekannten, meist auf speziellen Parties und in Produkt-Promotions, an den Konsumenten bringen. Dies geschieht vermehrt ohne Schauräume, ohne größere Lager oder fixe Standorte für Verkäufe.

Für viele Markenartikel suchen sich die Produzenten mit Factory Outlets eine neue Vertriebsschiene zu schaffen, wo sie am Handelsgewinn teilhaben können. In Wirklichkeit vermischen sich hier Produktion und Handel bzw. werden viele Produzenten zu Händlern, die wesentliche Bestandteile ihrer Produkte zukaufen und fremd produzieren lassen.

Durch die zunehmende Globalisierung und Reisetätigkeit gewinnt der Touristenimport bzw. auch der Direktimport aus dem Ausland immer mehr an Bedeutung.

Einerseits werden die Konsumenten immer weitere Wege in große Einkaufszentren in Kauf nehmen wollen und müssen. Andererseits eröffnet das allerdings neue Chancen und Bedürfnisse für Nahversorgung und Hauszustellung (Einkaufskörbe, Kühlschränke, die von außen regelmäßig aufgefüllt werden können ...).

Dem Verkauf über Automaten mit überdimensionalen, an verkehrsreichen Plätzen aufgestellten Geräten, die Bargeld wechseln und Karten akzeptieren, und mit Robotern, die aus riesigen Hochregallagern die ganze Fülle der Warenwelt selbsttätig bereitstellen können, werden auf die Konsumenten zukommen. Der elektronische Butler, der die Haushaltsarbeit übernimmt, kann auch das Einkaufen automatisieren. Das multile Fernsehgerät wird das Teleshopping genauso wie den Museumsbesuch zu einem virtuellen Erlebnis machen.

Zukunftsszenarien, die dem Handel angesichts zunehmender Möglichkeiten des e-Business eine abnehmende oder zunehmend nur mehr virtuelle Bedeutung vorhersagen oder den Menschen weitgehend aus dem Tauschvorgang verbannen und durch Roboter ersetzen, werden sich in nächster Zeit aber kaum bewahrheiten.

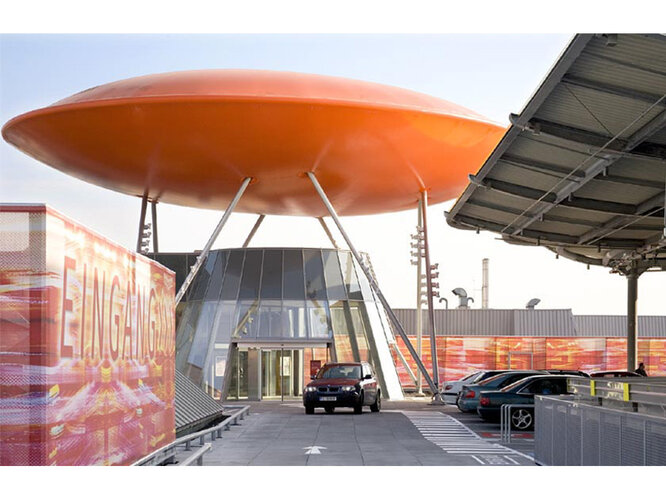

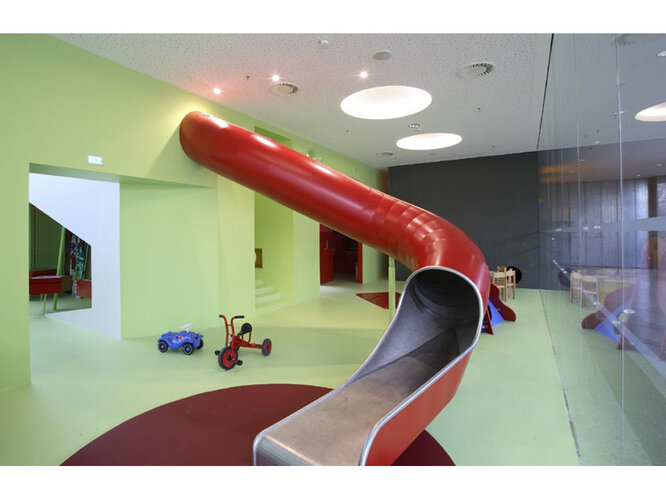

Der Trend geht zwar dahin, dass der Konsument sehr viel mehr Tätigkeiten der Verteilung selbst erledigt: Selbstbedienung, Selbstabholung, Selbstberatung etc. Andererseits will der Konsument auch immer mehr Erlebnis: das Einkaufserlebnis, seine Verbindung mit Essensmöglichkeiten, mit ganzen Ess- und Gourmetstraßen, mit Unterhaltungsangeboten für Kinder und Erwachsene, vom Ringelspiel bis zur Hochschaubahn, mit Kinos, Tanzlokalen und Museen und Ausstellungsangeboten.

Dass der Handel der menschenbezogenste Bereich des Wirtschaftslebens ist, das Verhandeln und Aushandeln zwischen gleichberechtigten und aktiven Partnern den Wesenszug darstellt, mit dem damit verbundenen Erlebnis- und Kommunikationswert, sichert dem Handel auch für die Zukunft seinen Stellenwert.

Gefahren für die Zukunft liegen aber darin, dass durch die Globalisierung die Vielfalt der Handelslandschaft immer mehr eingegrenzt wird. Die Städte werden – wie heute schon in den USA feststellbar – immer mehr ein uniformiertes Angebot bieten durch ein großes Ausmaß von Filialisten oder Franchise-Betrieben. Frische Produkte werden auf der einen Seite vermehrt angeboten werden, andererseits ist gerade auf dem Molkereiproduktesektor zu befürchten, dass Frischprodukte immer mehr durch industrielle Haltbarartikel ersetzt werden. Dies könnte aber wiederum eine Chance für die Urproduktion, das heißt für die Bauern, sein, ihre Erzeugnisse direkt an den Konsumenten zu bringen.

Kurzfassung (2007) aus: Sandgruber/Katzinger/Pisecky/Kerschbaummayr: Der Handel in Oberösterreich. Tradition und Zukunft. Linz 2002.