Parallel zum agrarwirtschaftlichen Aufschwung entwickelte sich seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts innerhalb von wenigen Jahrzehnten ein Städtenetz von beträchtlicher Dichte. Die große Welle der Städtegründungen, nach außen fassbar vor allem im planmäßigen Ausbau mit regelmäßigen Grundrissen, großen, meist rechteckigen Platzanlagen und an den Rand gerückten Stadtburgen, spielte sich vor allem zwischen 1180 und 1270 ab. Dabei konnten bestehende Städte durch Plananlagen erweitert oder überhaupt Neugründungen vorgenommen werden. Die Städte traten als Mittelpunkte der herrschaftlichen Verwaltung auf, als Maut- und Zollstellen und in selteneren Fällen auch als Münzstätten. Dazu kamen Markt- und Handelsrechte, Niederlags- und Stapelrechte und Privilegien über einen der Stadt gegebenenfalls zugeordneten Wirtschaftsraum (Bannmeile).

Spätestens in den neunziger Jahren des 12. Jahrhunderts erkannten die Babenberger die wirtschaftliche Bedeutung des Handels. Die Städte Enns und Steyr erbten sie von den steirischen Otakaren und bauten sie neu aus. Freistadt wurde auf dem Weg nach Böhmen angelegt, Linz und Wels einfach gekauft und ebenfalls neu gebaut. Das etwas kleinere Vöcklabruck wurde an der Straße nach Salzburg angelegt und Gmunden als Salzhandelszentrum etabliert. In weniger als 100 Jahren war auf diese Weise der Grundstock für das oberrösterreichische Städtewesen gelegt. Neben diesen sieben landesfürstlichen (herzoglichen) Städten existierten nur mehr das passauische Eferding und die Privatstadt Grein. Daran änderte sich ein halbes Jahrtausend nichts mehr.

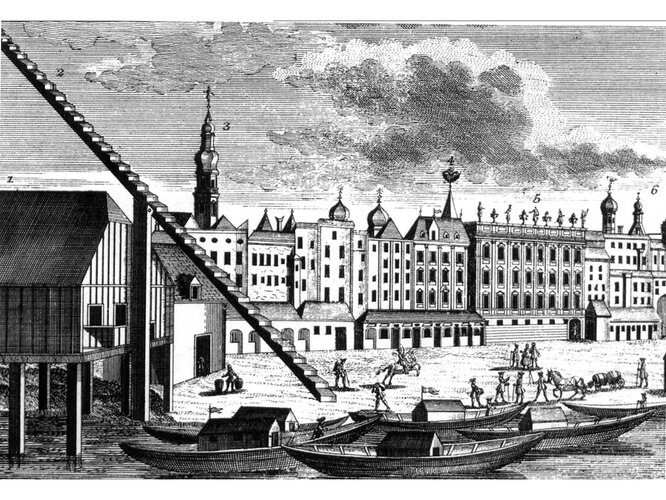

Die Städte wurden befestigt und mit einer Mauer umgeben, was an sich nur den Adeligen für ihre Wohnsitze zustand. Sie führten Siegel und Wappen und waren damit zumindest als „Communio“, als Gemeinschaft der Bürger, rechtsfähig.

Kurzfassung (2007) aus: Sandgruber/Katzinger/Pisecky/Kerschbaummayr: Der Handel in Oberösterreich. Tradition und Zukunft. Linz 2002.