Hausierer, Wanderhandel, Marktgeherinnen

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren neben den städtischen Handelsleuten die Hausier- und Wanderhändler die Pioniere der Konsum- und Informationsgesellschaft: Genussmittel, Textilien, Metallwaren, Tabak, Branntwein, populäre Lesestoffe, Kalender, Hinterglasbilder und Öldrucke, aber auch billige Brillen, dubiose Drogen und volksmedizinische Pharmazeutika wurden von wandernden Händlern verbreitet und vertrieben.

Hausierer

Die Hausierer hatten in der Regel eine feste Route, die sie in regelmäßigen Intervallen bereisten. Obwohl ein Fremder, konnte der Hausierer so zum Vertrauten werden, der seine Kunden nicht nur mit Konsumgütern, sondern auch mit Informationen, Ratschlägen und manchmal sogar mit Heiratspartnern versorgte. Es ergaben sich recht stabile Kundenbeziehungen und damit auch eine entsprechende Qualitätssicherung. Auch der Hausierer hatte einen Ruf zu verlieren.

Gegenüber dem sesshaften Kleinhandel besaß der Wanderhandel zwei Vorteile: erstens ersparte er der Kundschaft Wege und ermöglichte ihr, trotz wenig Freizeit und langer Wegzeiten in die zentralen Orte zu Waren zu kommen. Weil der Wanderhandel zweitens gezwungen war sein Sortiment gering zu halten, ergab sich von selbst ein schneller Umschlag der mitgeführten Waren. Damit waren nicht nur die Kosten der Lagerhaltung niedrig, sondern konnte der Wanderhandel auf neue Produkte rasch reagieren und sie auch rasch verbreiten.

Neben ethnischen Minderheiten wie Juden, Armeniern und Zigeunern betätigten sich im Wanderhandel vor allem Leute aus landwirtschaftlich marginalisierten Regionen: die Zillertaler, Defreggentaler, Grödnertaler, Gottscheer, Kroaten, Bosniaken oder auch die Leute aus dem Mühlviertler Ort Sandl, die Sandler, die mit ihren in Serie gefertigten Hinterglasbildern den gesamten Bereich der Habsburgermonarchie durchzogen, von Tirol bis Siebenbürgen und von Kroatien bis Nordböhmen.

Marktgeherinnen

Marktgeherinnen aus dem Eferdinger Becken und der sonstigen Umgebung, aus Wilhering und Leonding, Altenberg, Katzbach und Steyregg kamen mit vollen Milchkannen, mit Körben voll Gemüse, Kirschen und Zwetschken oder mit einem großen Eierkorb, oft auch mit allerlei Geflügel, Most, Kraut und Blumen; das kleine Wägelchen zog ein Hund, und wenn das nicht reichte, auch die Marktgeherin selber.

Noch um die Jahrhundertwende wurden in der Nähe von Linz etwa 70 Prozent der Milcherzeugung direkt vermarktet:

„Noch zu nachtschlafener Zeit ging es von daheim fort zu all den Milchkundschaften in der Stadt, in dieser oder jener Gasse, treppauf, treppab, zwei Liter im dritten Stock da und drei Liter im Parterre dort [...] Auf meinem Wagen lagen meist auch noch die kleineren und größeren Mostfässer, standen die übervollen Apfelkörbe und waren manchmal meterdick die Krauthäupl geschichtet“, erzählt M. Kirchmayr, der alte Niedermayr in Jetzing bei Leonding.„Etwas nicht angebracht und unverkauft nach Hause bringen zu müssen, war gegen die Ehre einer rechten Marktgeherin und war schlimmer als alles Fußweh und alle Demütigung.“

Leer allerdings ging man nicht nach Hause. Es gab immer etwas aus der Stadt mitzunehmen: Zucker, Malzkaffee, Gewürze, Salz, Zwirn, Nägel, manchmal auch einen weißen Viererwecken oder ein paar Semmeln.

Die letzten Marktgeherinnen, die, unterstützt von einem unermüdlichen Zughund, die Erzeugnisse ihres Bauernhofes auf einem kleinen, besonders gebauten vierrädrigen Wagen mit doppelter Hörnerdeichsel, auf den Markt brachten, verschwanden erst nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Linzer Straßenbild.

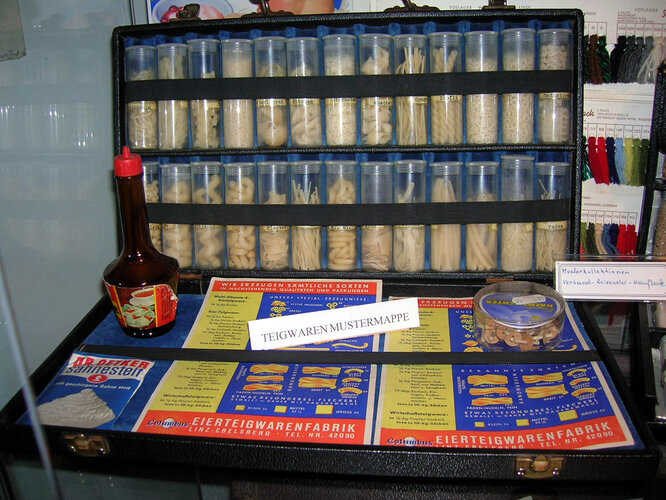

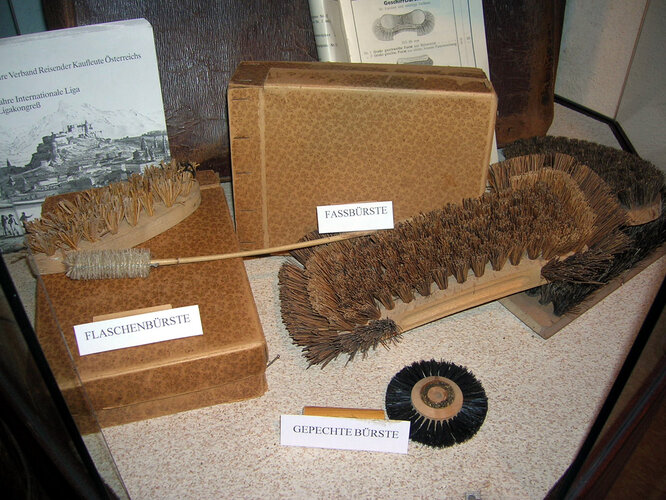

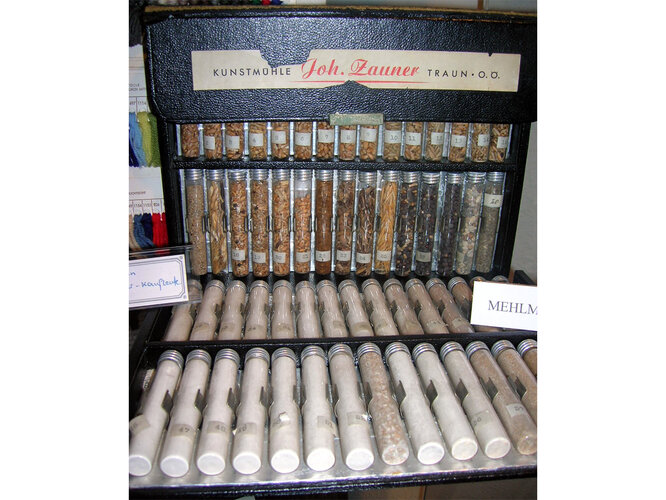

Mobiler Handel

Die Multinationalität der Habsburgermonarchie spiegelte sich in den Straßen von Linz: Bosniaken in ihren farbenfrohen Nationaltrachten und „Gottscheberer“ aus der damals noch existenten deutschen Sprachinsel Gottschee stellten ihre Schätze in großen Körben oder vor die Brust gebundenen Tragbrettern als wandernde Läden zur Schau: Feigen, Datteln, Sardinen, Orangen, Schokolade, Zuckerln und andere südländische Köstlichkeiten lockten. Hadern- und Fetzensammler gingen von Tür zu Tür und übernahmen alles, was irgendwie verwertbar schien: Altkleider, Papier, Flaschen, Metall, Knochen und sonstiger Abfälle. Die Lavendelverkäuferinnen saßen an den Straßenecken. Von weitem hörte man den Sprechgesang, mit dem sie ihre Waren anpriesen.

Noch wichtiger als in der Stadt war die Rolle der Bandelkramer, Grödnertaler, Oberkrainer, Zillertaler, Defreggentaler und sonstigen Hausierer auf dem Land. Sie verkauften Kaffee, Tee, Tabak, Rohrzucker, Gewürze, Textilien, Kalender, billige Öldrucke, Holzspielzeuge, Holzwerkzeug, Siebe, Körbe und sonstiges Nützliches wie Unnützes. Mit ihren Kraxen zogen sie von Haus zu Haus. Die Bauern unterhielten sich mit ihnen nicht ungern, und dies scheinbar umso besser, je weniger diese der deutschen Sprache mächtig waren.

Kurzfassung (2007) aus: Sandgruber/Katzinger/Pisecky/Kerschbaummayr: Der Handel in Oberösterreich. Tradition und Zukunft. Linz 2002.