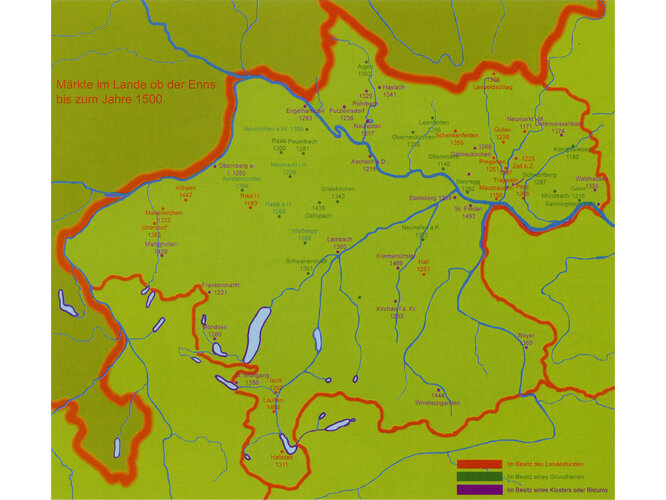

Handel treiben durften in der mittelalterlichen Gesellschaft nur die Bürger der Städte und Märkte. „Im Gäu“, außerhalb der festgelegten Märkte, sollte der Handel streng verboten sein.

Zu diesen besonderen Rechten zählte jenes der Niederlage im Sinne des „Niederlegens“ der Ware. Dies bedeutete, dass ein durchreisender Kaufmann seine mitgebrachte Ware auspacken und der Bürgerschaft drei Tage lang zum Kauf anbieten musste. Erst dann konnte er weiter ziehen.

Rigoroser noch als das Niederlagsrecht, aber ebenso bequem war das Stapelrecht. Dieses Recht war jeweils gleichbedeutend mit dem Ende einer Geschäftsreise, denn der Kaufmann musste im Falle des Stapelrechtes die Ware Jahr und Tag liegen lassen, stapeln und auf einen Kaufmann aus der Gegenrichtung warten, der sie übernehmen konnte.

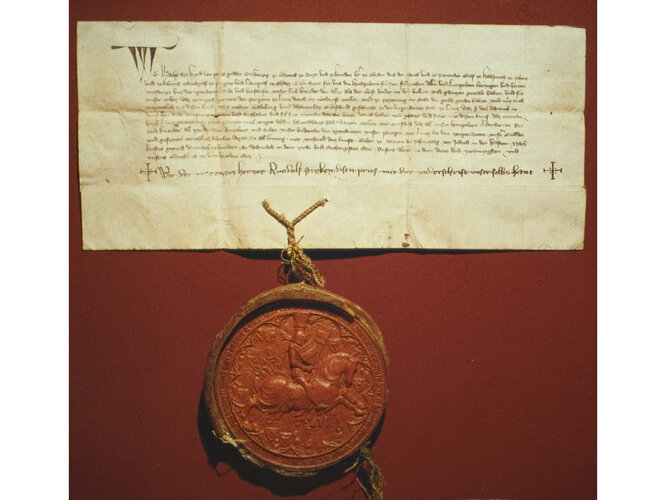

Das Stapelrecht unterbrach den Warenverkehr zugunsten eines bürgerlichen Abnahmemonopols; das bedeutendste Beispiel im Donauraum stellt das 1221 für Wien eingerichtete Niederlagsrecht dar, das der städtischen Kaufmannschaft eine einzigartige wirtschaftliche Sonderstellung einräumte, die ihren Reichtum begründete. In der Regel hatten jedoch Niederlagsprivilegien eine viel geringere Bedeutung. Niederlags- und Stapelrechte besaßen viele Städte: Freistadt erlangte 1277 das Stapelrecht für alle nach Böhmen gehenden Waren, Steyr 1287 eines für Eisen und Holz und Wels 1372 für Holz. Manche Niederlagspatente sahen nur einen Übernachtungszwang oder einen Haltezwang in dem privilegierten Ort vor.

Niederlags- und Stapelrechte waren dann besonders erfolgreich, wenn die jeweils berechtigte Stadt nicht umgangen werden konnte. Was bei der Schiffahrt vorgegeben war, konnte bei Landstraßen bisweilen nur schwer durchgesetzt werden. Um den Straßenzwang und die Etablierung einer Bannmeile, das heißt die Unterbindung von Handel und Gewerbe in einem bestimmten Umkreis um die Stadt, was etwa Aschbach vor 1230, Enns 1244 oder Linz 1362 gewährt wurde, kam es daher zu besonders langwierigen Auseinandersetzungen.

Die Handelsvorrechte der Stadtbürger kamen in mehrfacher Hinsicht zum Ausdruck: Nur Bürgern sollte es erlaubt sein, mit Waren innerhalb und außerhalb des Landes Handel zu treiben. Die in das Land kommenden fremden Händler, als Gäste bezeichnet, durften nur in den Städten kaufen und verkaufen und nur mit bürgerlicher Vermittlung untereinander Handel treiben. Schließlich sollten alle auf dem Lande produzierten und nicht zum Selbstverbrauch bestimmten Waren auf die städtischen Märkte gebracht werden. Auf dem Land durfte der Handel lediglich auf befreiten Jahrmärkten und Kirchtagen vorübergehend ausgeübt werden. Der direkte Einkauf beim ländlichen Produzenten, der „Fürkauf“, und der „Gäuhandel“, der Handel außerhalb der bezeichneten Märkte im sogenannten „Gäu“, waren weder dem inländischen Verbraucher noch dem in- und ausländischen Händler erlaubt.

Fürkaufs- und Gäuhandelsverbote, das heißt, die Verbote des Handels außerhalb der privilegierten Märkte und Markttage, waren Teil der vielfältigen Maßnahmen zum Schutz des bürgerlichen Erwerbs und standen in einem engen Konnex mit Bannmeilen, innerhalb derer nur die Bürger das Recht zum Betreiben von Handel und Gewerbe oder zum Ausschank von Wein und Bier besaßen. Die Städte und Märkte konnten aber die für sie so vorteilhaften Bannmeilenrechte gegen die Grundherren, Bauern und Gewerbetreibenden des Umlands nie in vollem Umfang durchsetzen. Aus den Fürkaufsverboten und Bannmeilen, die in der näheren Umgebung und im Einzugsbereich der Bergbaudistrikte besonders früh und besonders strikt ausgesprochen und kontrolliert wurden, um Teuerungen in diesen sensiblen Bereichen zu verhindern, entwickelte sich seit Friedrich III. das System der Proviantordnungen und Widmungsbezirke.

Kurzfassung (2007) aus: Sandgruber/Katzinger/Pisecky/Kerschbaummayr: Der Handel in Oberösterreich. Tradition und Zukunft. Linz 2002.