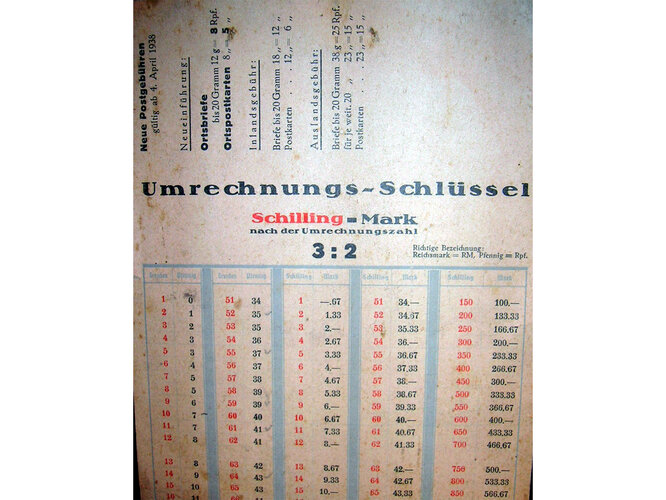

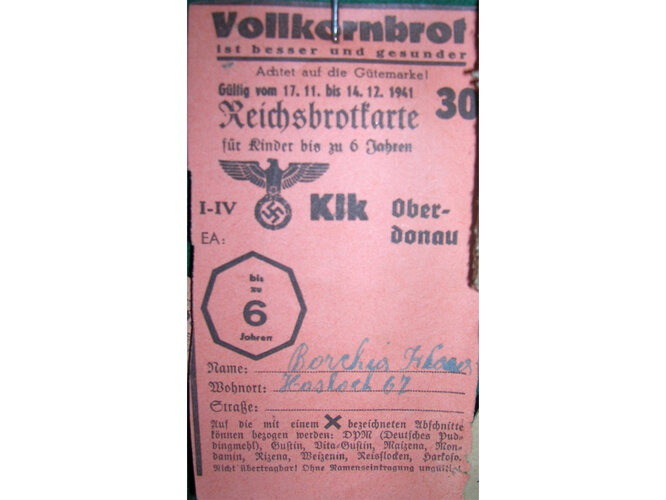

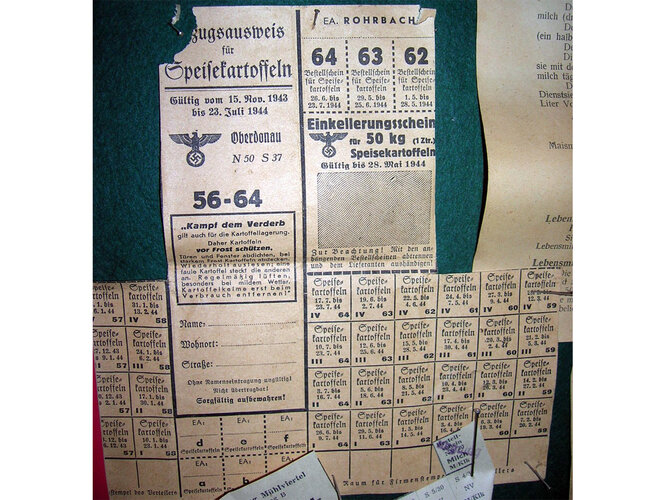

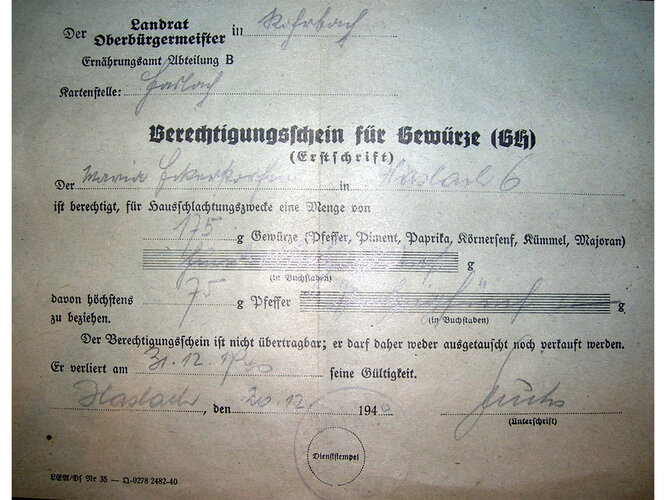

Drei Tage vor Kriegsbeginn wurde die Einführung der Bezugsscheinpflicht für lebenswichtige Nahrungsmittel bekannt gemacht. Eine Reihe von Verbrauchsgütern wie Fleisch, Milch, Zucker, aber auch Seife, Textilien oder Kohlen waren nur mehr mit sogenannten „Reichskarten“ erhältlich. Die bereits von langer Hand vorbereiteten Lebensmittel- und Kleiderkarten wurden sofort zur Ausgabe gebracht. Die Kaufleute wurden aufgefordert, Bestandsaufnahmen vorzunehmen und Kundenlisten anzulegen. Aus den Kaufleuten wurden Bürokraten: Das laufend komplizierter werdende Marken- und Bezugsscheinwesen, das Anlegen der langen Listen, das Ausfüllen der zahlreichen Anträge um Kontingente, die zeitraubende Abrechnung, das Einkleben der Marken in die Kontrollbögen, die unzähligen Arten von Bezugsscheinen, der Kampf um die Ware ... ganz abgesehen von dem aufreibenden Verkehr mit den unzufriedenen Kunden, deren Wünsche nur ganz unzureichend gedeckt werden konnten, das alles bedeutete eine Unmenge neuer Arbeit, die nach dem Einrücken der wehrfähigen Männer fast ausschließlich von den Frauen bewältigt werden musste.

Im Einzelnen funktionierte das System folgendermaßen: Der Bürger begab sich in das zuständige Gemeindeamt, um sich dort seine Lebensmittelkarte, seine Karte für Textilien, für Eisenwaren oder Treibstoffe mit den entsprechenden Punkten zu holen. In den Zeitungen oder im Rundfunk wurden die einzelnen Punkte dann „aufgerufen“, d. h. es wurde bekannt gegeben, welche Waren es für die Punkte oder Marken konkret zu kaufen gab, etwa 1/4 kg Butter für 10 Fettpunkte oder 1 m Bettwäschestoff für 10 Textilpunkte. Die Punkte waren die Berechtigung, die Ware zu kaufen.

Selbstverständlich mussten die gekauften Waren bezahlt werden. Das Geld war aber das kleinere Problem, denn davon hatten die Leute im Grunde genug oder zuviel, da es viel zu wenig Waren gab und die Kaufleute die Nachfrage der Konsumenten keineswegs decken konnten. Die Kunden waren beim Einkaufen nicht an bestimmte Geschäfte gebunden. Die Abschnitte und Marken wurden vom Kaufmann gesammelt und gebündelt oder mit Mehlkleister auf alte Zeitungen aufgeklebt. Dafür brauchte man oft bis zu zwei Stunden pro Tag. Entsprechend diesen Zusammenstellungen bekam der Kaufmann einen Bezugsschein, mit dem er bei seinem Lieferanten wieder neue Waren kaufen konnte.

Kurzfassung (2007) aus: Sandgruber/Katzinger/Pisecky/Kerschbaummayr: Der Handel in Oberösterreich. Tradition und Zukunft. Linz 2002.