Der Handel zur Zeit des Ersten Weltkrieges

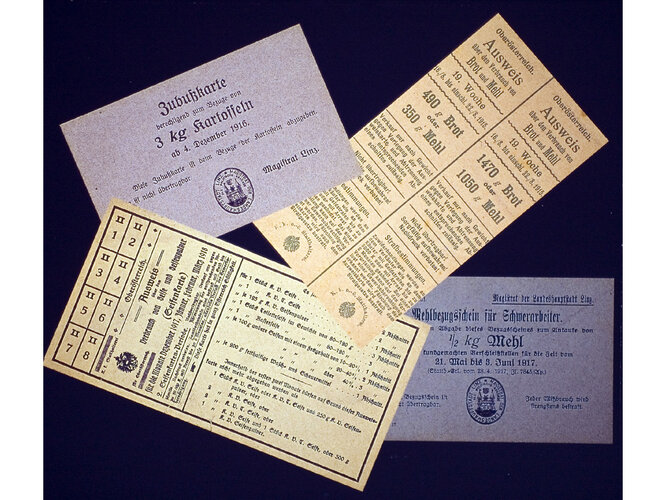

Oberösterreich war zwar weit weg von der Front und die Versorgung mit dem Lebensnotwendigsten galt in Oberösterreich als besser als in den meisten anderen Teilen des Reiches. Aber das änderte nichts daran, dass auch hier die Versorgung sehr rasch zusammenzubrechen begann, dass 1915 die Brot- und Mehlkarte in ganz Oberösterreich eingeführt werden musste und man 1917 fast gar nichts mehr zu kaufen erhielt. Es wurde eine umfassende staatliche Wirtschaftslenkung und Bewirtschaftung aufgezogen. Im September 1916 trat die Fettkarte in Kraft. Ende November 1916 wurde in Linz auch die Milchkarte eingeführt. Die Linzer Milchanlieferung sank vom Sommer 1914 bis zum Sommer 1918 von 36.173 Liter auf 22.138 Liter täglich, in Steyr von 9.942 auf 4.300 Liter und in Wels von 11.261 auf 4.578. Als Butterersatz erzeugte die Firma Vereinigte Fettwarenindustrie Josef Estermann AG Linz seit März 1917 Ölmargarine.

Bohnenkaffee war längst keiner mehr zu bekommen: man musste sich mit Eichel-, Zichorien- und Malzkaffee begnügen. Im Juni 1915 bekam Oberösterreich statt der verlangten 60 Waggon Zucker nur noch 20. Die Zuckerkarte trat in Oberösterreich am 19. März 1916 in Kraft. Sie berechtigte zum Bezug von 1 kg Zucker monatlich. Eine weitere Zuckerkürzung folgte im Oktober 1917, für Bewohner von Industrieorten und Städten auf 3/4 kg, für Landbewohner auf 1/2 kg. Die staatliche Bewirtschaftung der Kartoffeln setzte im Winter 1916/17 ein.

Ersatzmittel wurden propagiert: Kriegsbrot aus Eichel- und Lupinenmehl, Ersatztabak aus Farnen, Gräsern und Buchenblättern, Öle aus Bucheckern und Apfelkernen, Textilien aus Brennesseln, Hopfen, Schilf oder Wollgras. Häufig waren die Produkte nahezu wertlos: Den Seifensurrogaten fehlte das Wesentliche, die Waschkraft, den Kaffee- und Tabaksurrogaten die anregende Wirkung, den Ersatztextilien die Haltbarkeit.

Den Zwangsmitteln der Kriegswirtschaft wie Rationierung, Preisregelung, Ablieferungspflicht und Beschlagnahmung traten Preistreiberei, Schleichhandel, Hamsterfahrten, Flurdiebstähle und Schmuggel gegenüber. Der „Rucksackverkehr“, in der Amtssprache als „ergänzende Selbstversorgung der Bevölkerung“ bezeichnet, wurde im Unterschied zum professionellen Schleich- und Kettenhandel stillschweigend toleriert.

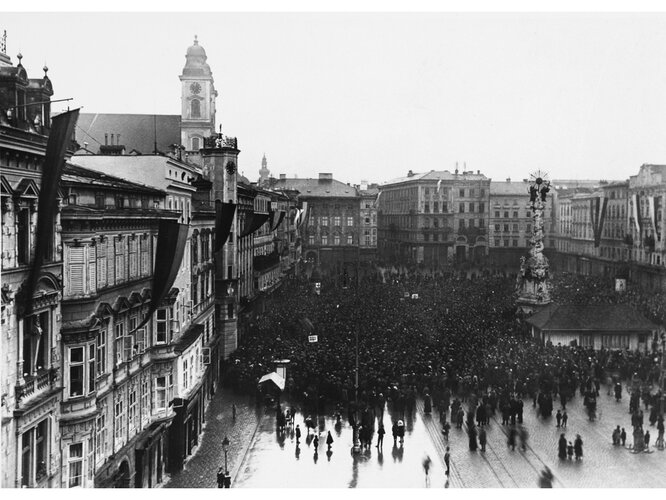

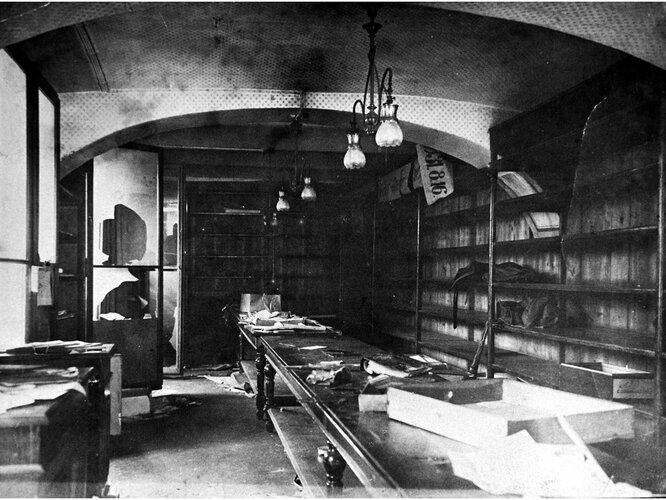

Zu kaufen gab es fast nichts mehr. Am schlechtesten war die Versorgung in den industriellen Zentren und im Salzkammergut. 1918 äußerte sich die Verzweiflung in Streiks, Protestaktionen und Gewaltausbrüchen gegen Kaufhäuser und Lebensmittelläden, insbesondere in Linz und Steyr, Bad Ischl und Ebensee, Vöcklabruck und am Attersee.

Kurzfassung (2007) aus: Sandgruber/Katzinger/Pisecky/Kerschbaummayr: Der Handel in Oberösterreich. Tradition und Zukunft. Linz 2002.