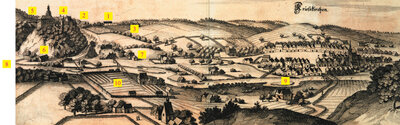

1. Meierhof: er wurde vor 1571 erbaut, seine Einrichtung wird im Inventar von 1572 beschrieben. Um 1616 war der Meierhof unten gemauert, die "ober gaden samt den Stadeln und Ställen alles von Holz gezimmert". 1874 brannte der Meierhof ab und musste neu aufgebaut werden. 1912 wurde er, mit sieben weiteren Grundstücken von den Grafen Revertera verkauft.

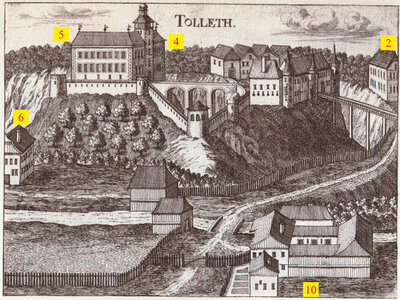

2. Hoftaverne: wurde im Urbar 1518 „Wierd zu Toledt“, oder später auch „Taverne außerhalb des Burggrabens“ genannt. Der Wirt durfte Kaufmannschaft treiben. Um 1605 wurde die Taverne neu aufgemauert. In diesem Wirtshaus mussten die Untertanen alle ihre Feste feiern (Tavernenzwang), ein Umstand, gegen den man in der Zeit der Bauernunruhen Widerstand leistete. Der Betrieb wurde nach 1864 eingestellt.

3. Weingärten: Um das Schloss wurde damals Wein angebaut. Gegenüber der Nepomukstatue befanden sich Weingärten, auf alten Karten findet sich noch die Flurbezeichnung Weingartenland. Im Urbar 1518 wird ein „Weinzierlergut“ auf der Scheiben erwähnt, das in diesen Weingärten stand. Weinzierler war die Berufsbezeichnung für einen Winzer. Auch in Unterstetten befanden sich Weingärten in der Nähe des „Korntner“ im ehemaligen Niederunterstetten.

4. Die Richtstätte: Um die Richtstätte finden sich in alten Karten noch die Flurbezeichnungen „Galgenfeld“ und „Wasen“ (weist auf einen dem Scharfrichter und Abdecker zugewiesenen Schindanger hin) und im Josephinischen Lagebuch heißt der Platz „Pürckenwald der Herrschaft, worin das Hochgericht.“ In der Nähe befindet sich heute das Marterl, das an die letzte Hinrichtung 1739 (Balthasar Ganglmayer vom Angermeierhof in Unterstetten) erinnern soll.

5. Steinroithner: War der Gerichtsbauer und wird schon im ersten Urbar 1518 genannt. Hinter diesem Hof lief am halben Bergrücken die Grenze des Landgerichtes Tollet und dort befindet sich auch der letzte der erhaltenen Steine des Landgerichtes.

6. Die Puchetmühle/ Puchnermühle: Wird 1636 in einem Streit zwischen Krengelmüller und Puchetmüller genannt. Da hinter dieser Mühle (heute Sägewerk ???) der Tobel ausmündet, der weiter oben zum Burggraben erweitert wurde, könnte die Mühle das in der Landgerichtsbeschreibung genannte „Haus im Schlögltobl“ sein, an dem die Grenze des Landgerichtes Tollet verlief.

7. Die Krenglmühle: Kommt schon in den frühesten Urbarien 1518 und 1564 vor. Bei ihr befand sich ein Brunnen. Sie befand sich gegenüber des heutigen Sägewerkes Gschwendtner.

8. Die Steinmühle/ Hochholdsmühle/Höretsmühle: Sie wechselte im Laufe der Jahrhunderte oftmals den Namen. Schon im Lehensbuch Herzog Albrechts II. kommt sie als „Walichmühle“, also als Walkmühle vor. Ihre Lage wird als in der Nähe des Ackers „auf dem Lueg beschrieben. Diese Flurbezeichnung findet man auch später noch ganz in der Nähe der Steinmühle in Stein 3. Der Hausstock der heute noch stehenden Mühle stammt aus dem Jahre 1807.

9. Der Pfarrhof/ Der Vogteistreit: Wurde von den Lehrbüchlern zu Tollet 1324 gestiftet, die dann die Vogtei über ihn inne hatten. Als Diemut Lehrbüchler Helmhard Jörger IV heiratete, kam Schloss Tollet und damit die Vogtei über den Pfarrhof in Besitz der Jörger. Als die Polheimer 1398 Schloss und Landgericht Tegernbach und den Markt Grieskirchen erwarben, wollten sie zu der Vogtei über die Pfarrkirchen auch die Vogtei über den Pfarrhof erlangen, was zu einem mehr als 150 Jahre andauernden Streit zwischen Jörgern und Polheimern führen sollte. Mit der Vogtei waren sowohl finanzielle Vorteile, als auch die Macht Priester einzusetzen verbunden: Dies war gerade den protestantischen Adeligen besonders wichtig, die ihre Vogteipfarren zu Stützpunkten des Protestantismus ausbauten. Unter Sebastian Jörger dürfte die Vogtei über den Pfarrhof 1565 endgültig an die Polheimer gekommen sein.

10. Bestandsbleicherei

11. St. Maximiliankapelle

Autoren: Irene und Christian Keller, 2010

Die Jörger von Tollet und ihre Zeit. Glaube, Macht und Untergang eines protestantischen Adelsgeschlechtes - Dokumentation zur Sonderausstellung im Schloss Tollet im Zuge der OÖ. Landesausstellung 2010.