Der Prozess

Seit dem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit konnten Ermittlungsverfahren entweder durch eine konkrete Klage oder eine Anzeige bei Gericht in Gang kommen, die bei Vorliegen entsprechender Tathinweise zu einem Strafprozess führten. Noch bis ins 16. Jahrhundert hinein spielten Gottesurteile, etwa der Zweikampf oder die Bahrprobe (der vermutete Täter musste die Leiche berühren, begannen die Wunden zu bluten, war der Schuldbeweis erbracht). Daneben etablierte sich immer mehr die Folter, die das hoch bewertete Geständnis herbeiführte. Mit der Constitutio Criminalis Carolina 1532 wurde die Folter zum ersten Mal in rechtliche Bahnen gelenkt. Wenn nach dreimaliger Folter kein Geständnis vorlag, erfolgte ein Freispruch. Der Vorgang der Folter und die Aussagen mussten vom Gerichtspersonal genau protokolliert werden. Zeugen und corpora delicti waren ebenfalls im Beweisverfahren von einer gewissen Relevanz.

Autor: Gernot Kocher

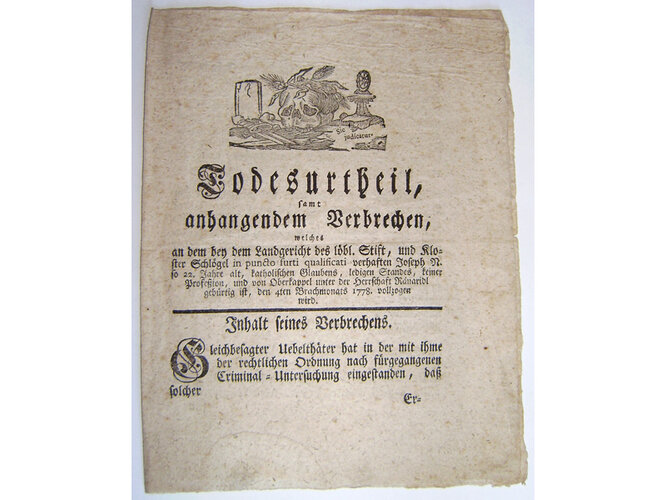

Das Urteil

Sprach ein Richter das Urteil über einen Delinquenten, hielt er den Richterstab in seiner Rechten und das Stadtrichterschwert lag vor ihm auf dem Tisch. Sprach er eine Lebensstrafe aus, wurde der Stab gebrochen und der Verurteilte dem Scharfrichter übergeben. Gegen ein Urteil konnten eventuelle Verfahrensmängel geltend gemacht werden, entweder durch den Verurteilten oder durch das kontrollierende Obergericht. Ein Begnadigungsakt konnte nur vom Landesfürsten erbeten werden. Nach erfolgter Beichte und dem Verzehr der Henkersmahlzeit, wurde der Delinquent zum Richtplatz verbracht und dort gemäß dem Urteil hingerichtet. Bei kleineren Vergehen, sprach der Richter Ehr- und Schandstrafen aus ohne den Stab zu brechen, bestimmte Ort und Zeitpunkt zur Durchführung und die Art der Bestrafung. Zumeist fand diese auf öffentlichen Plätzen oder vor der Kirche an Sonn- und Markttagen statt, damit möglichst viele Menschen der Strafe beiwohnen konnten.

Autorin: Ute Streitt

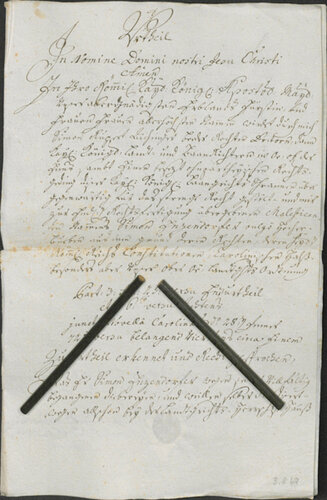

Der 24-jährige Simon Enzendorfer, genannt der „Hecher-Buben“, wurde am 3. August 1768 im Landgericht Pragstein (bei Mauthausen) hingerichtet. Im Urteil steht, dass er wegen seiner villfältig begangenen Diebereyen bereits zweimal abgestraft worden war, unverbesserlich wäre und aufs neue widerumb verschiedentliche Diebstähl ausgeübet habe. Zur Abschreckung für andere Diebe wurde er vom Henker mit dem Strang vom Leben zum Todt hingerichtet. Am Ende des schriftlichen Urteils bestätigt der Bannrichter noch die vollzogene Hinrichtung. Selten haben sich bei den Gerichtsakten noch Realien erhalten, wie in diesem Fall das gebrochene Richterstäbchen und die durchgeschnittene Handfessel.

Autor: Josef Weichenberger

Schande, Folter, Hinrichtung. Rechtsprechung und Strafvollzug in Oberösterreich. Ausstellung der OÖ. Landesmuseen im Schlossmuseum Linz und Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt vom 8. Juni bis 2. November 2011.