Industrie

Hermann Göring, Reichsbeauftragter für den Vierjahresplan (1936) und Generalfeldmarschall der Wehrmacht (1937), drängt aus wirtschaftlichen Überlegungen zum Anschluss. Es geht ihm um die österreichischen Goldreserven, die Erzvorkommen der Steiermark und um das große Reservoir an freien Arbeitskräften (Arbeitslose und Ausgesteuerte). Er denkt bereits vor dem Einmarsch an ein großes Stahlwerk im Raum Linz-Steyr-St.Valentin, welches für die Rüstung dringend benötigt wird und nimmt bereits zwei Monate nach dem Anschluss (13. Mai) persönlich den Spatenstich für die Hermann-Göring-Werke vor. Ende März steht auch fest, dass die Stadt an das Reichsautobahnnetz angeschlossen wird.

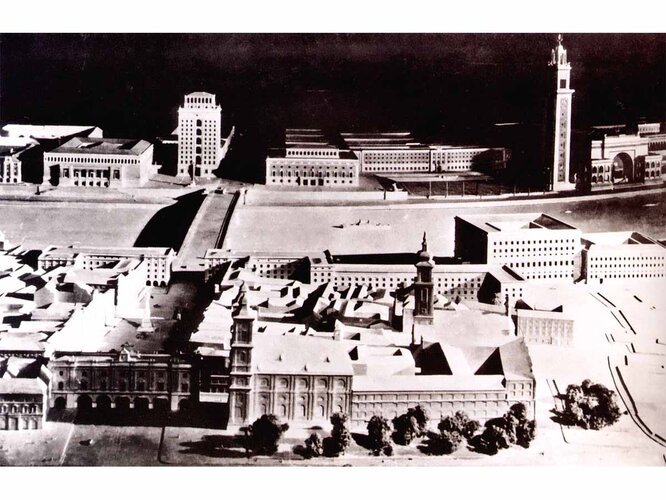

Prachtbauten

Der Schwerindustrie im Süden soll im Zentrum der Stadt ein kulturelles Pendant gegenübergestellt werden, ergänzt mit repräsentativen Bauten für Partei und Verwaltung. Der gleichzeitig ventilierte Alterssitz des Führers im Schloss soll Linz ein sechstes schmückendes Beiwort sichern.

>> Mehr zu den Ausbauplänen Hitlers für Linz

Wohnungen

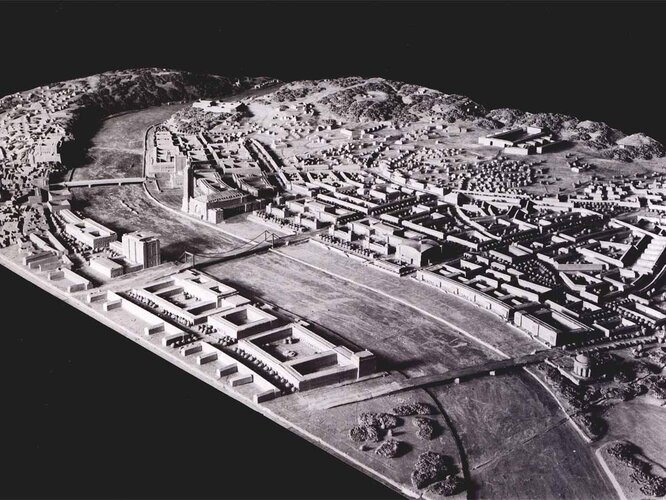

Tatsächlich steigt die Zahl der Einwohner bis 1943 auf 185.000, was gleichbedeutend ist mit einem Fehlbestand von annähernd 15.000 Wohnungen. Allein für den Neubau der Hermann-Göring-Werke müssen an die 5000 Einwohner von St. Peter und Zizlau – manchmal von heute auf morgen – Haus und Feld verlassen. Im überwiegend stadtnahen Freiland werden mehrgeschoßige Wohnbauten in Blockform errichtet, die als „Hitlerbauten“ noch heute das Linzer Stadtbild prägen. In Urfahr sind dies die Komplexe der Karlhof-, Hartmayr-, Rothenhof- und „Führersiedlung“ (= Harbachsiedlung). Für die Werksangehörigen der Hermann-Göring-Werke und die Umsiedler aus St. Peter entsteht die größte geschlossene Linzer Wohnsiedlung auf dem Harter Plateau mit den Siedlungen Spallerhof, Bindermichl und Keferfeld, ähnlich die Wambachsiedlung in Ebelsberg. Weitere Wohnschwerpunkte gibt es in Kleinmünchen und am Froschberg. Gänzlich unterbleibt der Aufbau einer entsprechen Infrastruktur mit Kindergärten, Schulen, öffentlichem Verkehrsnetz etc.

Fremd- und Zwangsarbeiter

Mit dem Polenfeldzug beginnt die Rationierung der Lebensmittel, der Traum vom nationalsozialistischen Wirtschaftswunder ist schnell verblasst. Ohne „Fremdarbeiter“ ist die Versorgung mit Konsumgütern nicht aufrechtzuerhalten. Die „Fremdarbeiter“ finden überall Verwendung: Beim Wohn- und Straßenbau, in der Industrie, in der Landwirtschaft und im Haushalt. Dabei wird genau unterschieden zwischen „Helfern“ aus befreundeten, besetzten oder unterworfenen Nationen. Dazu kommen ab 1940 noch die Kriegsgefangenen. Sie und alle anderen leben in den insgesamt 84 über die Stadt verstreuten Barackenlagern mit mehr als 50.000 Schlafstätten. Die Lager werden zu den zentralen Institutionen der NS-Zeit schlechthin. Ihre Bewohner sind meist nach Nationen sowie nach Geschlechtern getrennt und unterschiedlich streng überwacht. Die noch Lebenden unter ihnen werden erst im Jahr 2000 zumindest symbolisch entschädigt.

Stückwerk

Halbfertiges wird generell zum teils schweren Erbe nach 1945. Das betrifft die begonnenen Häfen mit drei Becken für die Handelsschifffahrt ebenso wie die fünf Becken für die Industrie. Der bis 1945 geplante Rhein-Main-Donaukanal wird erst 1992 Wirklichkeit. In den Hermann-Göring-Werken gehen von den geplanten sechs Hochöfen nur vier in Betrieb, Stahl- und Walzwerk werden nie errichtet. Besser steht es um die angeschlossenen Eisenwerke Oberdonau (Panzerfertigung) und die Stickstoffwerke, welche das anfallende Kokereigas zur Produktion von Sprengstoffen (Munition) nutzen. Der Bau der Reichsautobahn wird 1942 beendet und 1954 wieder aufgenommen. Die von Hamburg bis Istanbul geplante Breitspurbahn kommt über erste Planungen ebenso wenig hinaus wie diverse Lokalbahnen in und um Linz.

Bombenkrieg

Bis zum Sommer 1944 gilt der Gau Oberdonau (= Oberösterreich) als natürlicher Luftschutzbunker des Reiches. Erst als die Alliierten auch vom Süden her Bombereinsätze fliegen können, geraten besonders die Linzer Rüstungsbetriebe ins Fadenkreuz der Bombenschützen. Bei insgesamt 22 Luftangriffen zwischen Juli 1944 und April 1945 sterben an die 1680 Menschen. Die ca. 8000 Treffer machen 20.000 Personen obdachlos. 690 Gebäude werden total zerstört, weitere 1500 erheblich beschädigt.

Autoren: Willibald Katzinger und Jürgen Matolycz, 2009

Der Rest ist Österreich. Geschichte der Republik - Dokumentation zur Ausstellung im Nordico. Museum der Stadt Linz vom 3. Februar-18. April 2010