Film: monumental, freizügig, realistisch, sozialkritisch

Der österreichische Film bleibt auch nach dem Ende der Monarchie von vielen, nunmehr ausländischen, Filmschaffenden geprägt. Neue Modetrends und Kunstströmungen spiegeln sich im Film wider. Das Kino dieser Zeit zeichnet sich durch körperliche Freizügigkeit sowie Traum- und Wahnszenen aus. Als Kulisse dienen oft aufwändige Monumentalbauten. In zahlreichen Werken werden sozialkritische, realistische Themen behandelt und realitätsbezogene Menschenschicksale porträtiert. Diese „Neue Sachlichkeit“ findet allerdings mit der Filmpolitik des Nationalsozialismus ihr Ende.

Zeitungslandschaft

Wie in der Monarchie ist Wien auch in der Ersten Republik eine „Zeitungsstadt“, obwohl ein erheblicher Teil der früheren Leserschaft jetzt in den Nachfolgestaaten lebt. Zwischen 1918 und 1934 werden um die 140 – zum Teil kurzlebige – Zeitungen herausgegeben. Die zunehmende Verhärtung der politischen Fronten spiegelt sich im Stil der Zeitungen wider. Antisemitisches und nationalsozialistisches Gedankengut wird offen verbreitet.

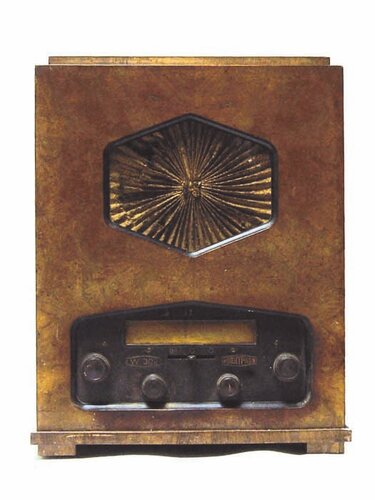

Information und Unterhaltung aus dem Äther

Im Oktober 1924 geht die Radio Verkehrs AG (RAVAG) in einem provisorischen Studio am Stubenring in Wien auf Sendung. Betrieben wird das Radio vom Handelsministerium, von der Gemeinde Wien und von regierungsabhängigen Banken. Die Sendezeit beträgt nur wenige Stunden täglich, auf dem Programm stehen Musik, Unterhaltung und Bildungssendungen. Bereits 1925 kann die RAVAG auf 100.000 Rundfunkteilnehmer verweisen. Radioapparate sind sehr teuer, daher versuchen viele, sich ein eigenes Rundfunkgerät zusammenzubauen. „Radiobasteln“ wird zu einem beliebten Hobby. Politisch wird das Radio von den Christlichsozialen dominiert.

Medien als politisches Instrument

Im „Ständestaat“ wird die Zensur eingeführt und die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Der Regierung gelingt es sehr rasch, Presse und Rundfunk als politische Instrumente für ihre Interessen zu nutzen. Nur wenige wagen es noch, sozial- oder regimekritische Themen in den Medien zu behandeln. Die österreichische Filmindustrie ist stark von Deutschland abhängig. Um nicht aus dem Geschäft gedrängt zu werden, muss sie sich immer wieder deutschen Forderungen in Personal- und Finanzfragen beugen.

Autoren: Stefan Karner und Lorenz Mikoletzky, 2008 (wissenschaftliche Ausstellungsleitung)

Der Rest ist Österreich. Geschichte der Republik - Dokumentation zur Ausstellung im Nordico. Museum der Stadt Linz vom 3. Februar-18. April 2010